[인터뷰] ‘아버지와 치악산’ 오탁번 작가 “세 살 때 여읜 아버지, 상상 속에서 그려”

입력 2021.11.14 (21:36)

수정 2021.11.14 (21:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오탁번/소설가·시인

Q. 어떻게 이 소설을 쓰게 됐나?

<아버지와 치악산>이라는 소설은 그러니까 제 상상 속에서 완전히 그야말로 창조한 겁니다. 있는 데 근거한 것이 아니고. 다만 저는 여기가 이제 백운면이 고향인데 여기엔 천등산이 있어요. '울고 넘는 박달재'에 나오는 천등산이 바로 저기에 있고, 여기서 어린 시절을 보냈고, 중고등학교를 강원도 원주에서 다녔습니다, 6년을. 그때의 원주 치악산이 있잖아요. 그러니까 제 삶에는 산이 두 개가 있는데 천등산과 치악산입니다. 그러니까 그때 그 치악산은 어릴 때 원주중학교 다니고 그럴때 보면 산이 엄청 크고 무섭고 너무 크니까 가끔 소풍을 이제 그리 갈 때가 있었는데, 산이 내가 백운면 고향에서 오르락내리던 산보다 크고 그야말로 국립공원이 나중에 됐으니까요. 산의, 큰 산의 장엄함 같은 거를 기가 죽었다 그랬나 뭐 이런 게 있을까. 그러니까 제 소설적인 상상력 속에는 치악산이, 치악산이 큰 산의 얼굴처럼 늘 마음속에 있었을 겁니다.

Q. 세 살 때 아버지를 여의셨는데?

누구나 자기 아버지에 대한, 아버지가 없어도 아버지가 있었으면 또 아버지가 없이 이 청소년기를 보내, 소년기를 보내면서 그 어떤 가난이랄까 또 사회를 살아가면서 그 어려운 점 그런 거 이제 한이 맺히는 게 있잖아요. 그렇게 상상 속에서 어떤 아버지상이 있어야 되겠다 이런 거를 아마 대입을 시켜나가지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 주인공이 아버지에게 바란 것은?

내 아버지가 되길 바란 겁니다. 그러니까 아들은 또 어느 세대나 아버지는 내 아들로 사랑했는데, 말은 안 해도 사랑을 하는데, 그러면 사랑을 안 하는 걸로 오해를 해요. 오해가 아니고 사랑을 안 하는 걸로 이해를 합니다. 그러니까 이제 세대가 바뀌었으니까 아들이니까 아버지가 내 아들 자랑스럽다, 니가 최고다 이런 말을 해주기를 바라는 거죠. 그거는 어느 아들이고 그 아버지한테 다 그렇게 생각을 하는 겁니다, 아마도. 그런데 저는 없는 아버지, 아버지가 부재니까 정신 사적으로만 어머니를 통해서 들은 얘기, 집안에 또 전해오는 얘기만 들었지 실제로 아버지를 본 적이 없고 봤지만 기억을 못하니까. 그러니까 아마 없는 아버지에 대한 사랑을 갈구하는 이게 저였다면, 작중 인물인 산림계장인가 누구도 아버지가 있는데도 없는 아버지 같으니까 존재하는 아버지를 계속 원하지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 42년 전 소설을 다시 읽는 기분은?

그때 그 상황이 아주 자세히 다 생각나는 건 아니지만, 내가 그때 그 나이에 이런 소설을 쓰느라고 굉장히 아주 밤샘을 하고 코피 흘러가면서 고생을 했구나. 근데 어떻게 이런 소설을 써 냈을까. 그러니까 그런 소설, 이런 이야기 재료는 어느 분들 어느 작가도 다 그렇겠지만, 우리 문학사는 물론이고 세계문학사에 딱 하나 있는 거 아닙니까? 그런 소설, 그런 얘기, 그런 공간을 만든 게. 그런데 그때 한창 70년대는 그때 이제 학생들은 데모도 많이 하고 또 강의하고, 이런 어떤 아주 복잡할 때입니다. 그런데도 그 어떤 자기가 느끼는 이 세상을 바라보는 또 내가 걸어온 길을 되돌아보는 것은 글로 쓸 수밖에 없는 거잖아요. 이게 스스로 가치 있는 체험이다, 간접적이든 아니든 간에 그걸 기록으로 남긴다는 게 스스로 이제 상당히 목숨을 바칠 만한 그런 가치가 있는 겁니다.

Q. 시도 쓰시고, 소설도 쓰셨는데?

어떤 사물을 이렇게 보면 어떤 여행을 한다든가 또 아무튼 모든 사람들 얘기를 듣든가 하면 이거는 시적인 거다, 시로 써야 될 어떤 게 있다 이런 생각이 들고, 어떤 거는 아, 이거는 소설로 써야 된다는 게 전환이 돼요. 그러니까 그것도 그러나 제 시에는 서사적인 이야기가 중간중간 있는 게 꽤 있어요. 이렇게 그냥 뭐 괴롭다 아름답다 그냥 이런 게 아니고, 뭐 윗동네에 사는 주근깨가 많은 순이가 보고 싶다, 시에서도 그렇게 구체성을 주고 그런 게 있고. 또 소설에서는 이렇게 시적인 게 여기 <아버지와 치악산>도 보면 분교 앞에서 여교사하고 이야기 나누고 그럴 때 밤 풍경이나 이런 것 중에 보면 시적인 표현 같은 게 이렇게 눈에 띌 겁니다.

그날 오후 나는 혼자 치악산으로 가서 아버지의 유해를 뿌렸다. 나는 울지 않았다. 이제 치악산에는 다시 오지 않게 될 것 같은 예감이 들었다. 아버지의 유해 대신에 이러한 예감을 안고 큰 산을 내려오면서 나는 소리 내어 울기 시작했다.

Q. 작가님께 '글쓰기'란?

내가 살아가는 방식이고, 내가 존재하는 이유고 그겁니다. 그러니까 글 쓰는 일이 없으면 나라는 인간의 존재 가치가 없다, 그러니까 지금도 좀 힘에 부치더라도, 또 하기 싫고 글을 쓰는 게 재미있다든가 이런 게 아니고 소설에 비해서 시는 좀 쉬울지 몰라도 소설이나 또, 저는 또 학술적인 논문도 쓰고 평론도 쓰고 뭐 이런 사람이기 때문에 그런 게 약간은 그냥 노동이다 이랬는데. 간단히 그냥 노동의 차원이 아니고 하늘이 내린 형벌, 그럼 이제 모든 비극적인 것과 희극적인 것 뭐 희비 쌍곡선 이런 말도 있지만, 기쁨과 슬픔, 절망과 희망, 또 형벌과 저주와 축복 그게 같이 가는 그런 걸 할 수밖에 없는 그런 운명을 타고났고, 그걸 받아들이고 받아들이는 행위가 문학하는 글 쓰는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다.

편집: 이주은

Q. 어떻게 이 소설을 쓰게 됐나?

<아버지와 치악산>이라는 소설은 그러니까 제 상상 속에서 완전히 그야말로 창조한 겁니다. 있는 데 근거한 것이 아니고. 다만 저는 여기가 이제 백운면이 고향인데 여기엔 천등산이 있어요. '울고 넘는 박달재'에 나오는 천등산이 바로 저기에 있고, 여기서 어린 시절을 보냈고, 중고등학교를 강원도 원주에서 다녔습니다, 6년을. 그때의 원주 치악산이 있잖아요. 그러니까 제 삶에는 산이 두 개가 있는데 천등산과 치악산입니다. 그러니까 그때 그 치악산은 어릴 때 원주중학교 다니고 그럴때 보면 산이 엄청 크고 무섭고 너무 크니까 가끔 소풍을 이제 그리 갈 때가 있었는데, 산이 내가 백운면 고향에서 오르락내리던 산보다 크고 그야말로 국립공원이 나중에 됐으니까요. 산의, 큰 산의 장엄함 같은 거를 기가 죽었다 그랬나 뭐 이런 게 있을까. 그러니까 제 소설적인 상상력 속에는 치악산이, 치악산이 큰 산의 얼굴처럼 늘 마음속에 있었을 겁니다.

Q. 세 살 때 아버지를 여의셨는데?

누구나 자기 아버지에 대한, 아버지가 없어도 아버지가 있었으면 또 아버지가 없이 이 청소년기를 보내, 소년기를 보내면서 그 어떤 가난이랄까 또 사회를 살아가면서 그 어려운 점 그런 거 이제 한이 맺히는 게 있잖아요. 그렇게 상상 속에서 어떤 아버지상이 있어야 되겠다 이런 거를 아마 대입을 시켜나가지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 주인공이 아버지에게 바란 것은?

내 아버지가 되길 바란 겁니다. 그러니까 아들은 또 어느 세대나 아버지는 내 아들로 사랑했는데, 말은 안 해도 사랑을 하는데, 그러면 사랑을 안 하는 걸로 오해를 해요. 오해가 아니고 사랑을 안 하는 걸로 이해를 합니다. 그러니까 이제 세대가 바뀌었으니까 아들이니까 아버지가 내 아들 자랑스럽다, 니가 최고다 이런 말을 해주기를 바라는 거죠. 그거는 어느 아들이고 그 아버지한테 다 그렇게 생각을 하는 겁니다, 아마도. 그런데 저는 없는 아버지, 아버지가 부재니까 정신 사적으로만 어머니를 통해서 들은 얘기, 집안에 또 전해오는 얘기만 들었지 실제로 아버지를 본 적이 없고 봤지만 기억을 못하니까. 그러니까 아마 없는 아버지에 대한 사랑을 갈구하는 이게 저였다면, 작중 인물인 산림계장인가 누구도 아버지가 있는데도 없는 아버지 같으니까 존재하는 아버지를 계속 원하지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 42년 전 소설을 다시 읽는 기분은?

그때 그 상황이 아주 자세히 다 생각나는 건 아니지만, 내가 그때 그 나이에 이런 소설을 쓰느라고 굉장히 아주 밤샘을 하고 코피 흘러가면서 고생을 했구나. 근데 어떻게 이런 소설을 써 냈을까. 그러니까 그런 소설, 이런 이야기 재료는 어느 분들 어느 작가도 다 그렇겠지만, 우리 문학사는 물론이고 세계문학사에 딱 하나 있는 거 아닙니까? 그런 소설, 그런 얘기, 그런 공간을 만든 게. 그런데 그때 한창 70년대는 그때 이제 학생들은 데모도 많이 하고 또 강의하고, 이런 어떤 아주 복잡할 때입니다. 그런데도 그 어떤 자기가 느끼는 이 세상을 바라보는 또 내가 걸어온 길을 되돌아보는 것은 글로 쓸 수밖에 없는 거잖아요. 이게 스스로 가치 있는 체험이다, 간접적이든 아니든 간에 그걸 기록으로 남긴다는 게 스스로 이제 상당히 목숨을 바칠 만한 그런 가치가 있는 겁니다.

Q. 시도 쓰시고, 소설도 쓰셨는데?

어떤 사물을 이렇게 보면 어떤 여행을 한다든가 또 아무튼 모든 사람들 얘기를 듣든가 하면 이거는 시적인 거다, 시로 써야 될 어떤 게 있다 이런 생각이 들고, 어떤 거는 아, 이거는 소설로 써야 된다는 게 전환이 돼요. 그러니까 그것도 그러나 제 시에는 서사적인 이야기가 중간중간 있는 게 꽤 있어요. 이렇게 그냥 뭐 괴롭다 아름답다 그냥 이런 게 아니고, 뭐 윗동네에 사는 주근깨가 많은 순이가 보고 싶다, 시에서도 그렇게 구체성을 주고 그런 게 있고. 또 소설에서는 이렇게 시적인 게 여기 <아버지와 치악산>도 보면 분교 앞에서 여교사하고 이야기 나누고 그럴 때 밤 풍경이나 이런 것 중에 보면 시적인 표현 같은 게 이렇게 눈에 띌 겁니다.

그날 오후 나는 혼자 치악산으로 가서 아버지의 유해를 뿌렸다. 나는 울지 않았다. 이제 치악산에는 다시 오지 않게 될 것 같은 예감이 들었다. 아버지의 유해 대신에 이러한 예감을 안고 큰 산을 내려오면서 나는 소리 내어 울기 시작했다.

Q. 작가님께 '글쓰기'란?

내가 살아가는 방식이고, 내가 존재하는 이유고 그겁니다. 그러니까 글 쓰는 일이 없으면 나라는 인간의 존재 가치가 없다, 그러니까 지금도 좀 힘에 부치더라도, 또 하기 싫고 글을 쓰는 게 재미있다든가 이런 게 아니고 소설에 비해서 시는 좀 쉬울지 몰라도 소설이나 또, 저는 또 학술적인 논문도 쓰고 평론도 쓰고 뭐 이런 사람이기 때문에 그런 게 약간은 그냥 노동이다 이랬는데. 간단히 그냥 노동의 차원이 아니고 하늘이 내린 형벌, 그럼 이제 모든 비극적인 것과 희극적인 것 뭐 희비 쌍곡선 이런 말도 있지만, 기쁨과 슬픔, 절망과 희망, 또 형벌과 저주와 축복 그게 같이 가는 그런 걸 할 수밖에 없는 그런 운명을 타고났고, 그걸 받아들이고 받아들이는 행위가 문학하는 글 쓰는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다.

편집: 이주은

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [인터뷰] ‘아버지와 치악산’ 오탁번 작가 “세 살 때 여읜 아버지, 상상 속에서 그려”

-

- 입력 2021-11-14 21:36:50

- 수정2021-11-14 21:56:35

오탁번/소설가·시인

Q. 어떻게 이 소설을 쓰게 됐나?

<아버지와 치악산>이라는 소설은 그러니까 제 상상 속에서 완전히 그야말로 창조한 겁니다. 있는 데 근거한 것이 아니고. 다만 저는 여기가 이제 백운면이 고향인데 여기엔 천등산이 있어요. '울고 넘는 박달재'에 나오는 천등산이 바로 저기에 있고, 여기서 어린 시절을 보냈고, 중고등학교를 강원도 원주에서 다녔습니다, 6년을. 그때의 원주 치악산이 있잖아요. 그러니까 제 삶에는 산이 두 개가 있는데 천등산과 치악산입니다. 그러니까 그때 그 치악산은 어릴 때 원주중학교 다니고 그럴때 보면 산이 엄청 크고 무섭고 너무 크니까 가끔 소풍을 이제 그리 갈 때가 있었는데, 산이 내가 백운면 고향에서 오르락내리던 산보다 크고 그야말로 국립공원이 나중에 됐으니까요. 산의, 큰 산의 장엄함 같은 거를 기가 죽었다 그랬나 뭐 이런 게 있을까. 그러니까 제 소설적인 상상력 속에는 치악산이, 치악산이 큰 산의 얼굴처럼 늘 마음속에 있었을 겁니다.

Q. 세 살 때 아버지를 여의셨는데?

누구나 자기 아버지에 대한, 아버지가 없어도 아버지가 있었으면 또 아버지가 없이 이 청소년기를 보내, 소년기를 보내면서 그 어떤 가난이랄까 또 사회를 살아가면서 그 어려운 점 그런 거 이제 한이 맺히는 게 있잖아요. 그렇게 상상 속에서 어떤 아버지상이 있어야 되겠다 이런 거를 아마 대입을 시켜나가지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 주인공이 아버지에게 바란 것은?

내 아버지가 되길 바란 겁니다. 그러니까 아들은 또 어느 세대나 아버지는 내 아들로 사랑했는데, 말은 안 해도 사랑을 하는데, 그러면 사랑을 안 하는 걸로 오해를 해요. 오해가 아니고 사랑을 안 하는 걸로 이해를 합니다. 그러니까 이제 세대가 바뀌었으니까 아들이니까 아버지가 내 아들 자랑스럽다, 니가 최고다 이런 말을 해주기를 바라는 거죠. 그거는 어느 아들이고 그 아버지한테 다 그렇게 생각을 하는 겁니다, 아마도. 그런데 저는 없는 아버지, 아버지가 부재니까 정신 사적으로만 어머니를 통해서 들은 얘기, 집안에 또 전해오는 얘기만 들었지 실제로 아버지를 본 적이 없고 봤지만 기억을 못하니까. 그러니까 아마 없는 아버지에 대한 사랑을 갈구하는 이게 저였다면, 작중 인물인 산림계장인가 누구도 아버지가 있는데도 없는 아버지 같으니까 존재하는 아버지를 계속 원하지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 42년 전 소설을 다시 읽는 기분은?

그때 그 상황이 아주 자세히 다 생각나는 건 아니지만, 내가 그때 그 나이에 이런 소설을 쓰느라고 굉장히 아주 밤샘을 하고 코피 흘러가면서 고생을 했구나. 근데 어떻게 이런 소설을 써 냈을까. 그러니까 그런 소설, 이런 이야기 재료는 어느 분들 어느 작가도 다 그렇겠지만, 우리 문학사는 물론이고 세계문학사에 딱 하나 있는 거 아닙니까? 그런 소설, 그런 얘기, 그런 공간을 만든 게. 그런데 그때 한창 70년대는 그때 이제 학생들은 데모도 많이 하고 또 강의하고, 이런 어떤 아주 복잡할 때입니다. 그런데도 그 어떤 자기가 느끼는 이 세상을 바라보는 또 내가 걸어온 길을 되돌아보는 것은 글로 쓸 수밖에 없는 거잖아요. 이게 스스로 가치 있는 체험이다, 간접적이든 아니든 간에 그걸 기록으로 남긴다는 게 스스로 이제 상당히 목숨을 바칠 만한 그런 가치가 있는 겁니다.

Q. 시도 쓰시고, 소설도 쓰셨는데?

어떤 사물을 이렇게 보면 어떤 여행을 한다든가 또 아무튼 모든 사람들 얘기를 듣든가 하면 이거는 시적인 거다, 시로 써야 될 어떤 게 있다 이런 생각이 들고, 어떤 거는 아, 이거는 소설로 써야 된다는 게 전환이 돼요. 그러니까 그것도 그러나 제 시에는 서사적인 이야기가 중간중간 있는 게 꽤 있어요. 이렇게 그냥 뭐 괴롭다 아름답다 그냥 이런 게 아니고, 뭐 윗동네에 사는 주근깨가 많은 순이가 보고 싶다, 시에서도 그렇게 구체성을 주고 그런 게 있고. 또 소설에서는 이렇게 시적인 게 여기 <아버지와 치악산>도 보면 분교 앞에서 여교사하고 이야기 나누고 그럴 때 밤 풍경이나 이런 것 중에 보면 시적인 표현 같은 게 이렇게 눈에 띌 겁니다.

그날 오후 나는 혼자 치악산으로 가서 아버지의 유해를 뿌렸다. 나는 울지 않았다. 이제 치악산에는 다시 오지 않게 될 것 같은 예감이 들었다. 아버지의 유해 대신에 이러한 예감을 안고 큰 산을 내려오면서 나는 소리 내어 울기 시작했다.

Q. 작가님께 '글쓰기'란?

내가 살아가는 방식이고, 내가 존재하는 이유고 그겁니다. 그러니까 글 쓰는 일이 없으면 나라는 인간의 존재 가치가 없다, 그러니까 지금도 좀 힘에 부치더라도, 또 하기 싫고 글을 쓰는 게 재미있다든가 이런 게 아니고 소설에 비해서 시는 좀 쉬울지 몰라도 소설이나 또, 저는 또 학술적인 논문도 쓰고 평론도 쓰고 뭐 이런 사람이기 때문에 그런 게 약간은 그냥 노동이다 이랬는데. 간단히 그냥 노동의 차원이 아니고 하늘이 내린 형벌, 그럼 이제 모든 비극적인 것과 희극적인 것 뭐 희비 쌍곡선 이런 말도 있지만, 기쁨과 슬픔, 절망과 희망, 또 형벌과 저주와 축복 그게 같이 가는 그런 걸 할 수밖에 없는 그런 운명을 타고났고, 그걸 받아들이고 받아들이는 행위가 문학하는 글 쓰는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다.

편집: 이주은

Q. 어떻게 이 소설을 쓰게 됐나?

<아버지와 치악산>이라는 소설은 그러니까 제 상상 속에서 완전히 그야말로 창조한 겁니다. 있는 데 근거한 것이 아니고. 다만 저는 여기가 이제 백운면이 고향인데 여기엔 천등산이 있어요. '울고 넘는 박달재'에 나오는 천등산이 바로 저기에 있고, 여기서 어린 시절을 보냈고, 중고등학교를 강원도 원주에서 다녔습니다, 6년을. 그때의 원주 치악산이 있잖아요. 그러니까 제 삶에는 산이 두 개가 있는데 천등산과 치악산입니다. 그러니까 그때 그 치악산은 어릴 때 원주중학교 다니고 그럴때 보면 산이 엄청 크고 무섭고 너무 크니까 가끔 소풍을 이제 그리 갈 때가 있었는데, 산이 내가 백운면 고향에서 오르락내리던 산보다 크고 그야말로 국립공원이 나중에 됐으니까요. 산의, 큰 산의 장엄함 같은 거를 기가 죽었다 그랬나 뭐 이런 게 있을까. 그러니까 제 소설적인 상상력 속에는 치악산이, 치악산이 큰 산의 얼굴처럼 늘 마음속에 있었을 겁니다.

Q. 세 살 때 아버지를 여의셨는데?

누구나 자기 아버지에 대한, 아버지가 없어도 아버지가 있었으면 또 아버지가 없이 이 청소년기를 보내, 소년기를 보내면서 그 어떤 가난이랄까 또 사회를 살아가면서 그 어려운 점 그런 거 이제 한이 맺히는 게 있잖아요. 그렇게 상상 속에서 어떤 아버지상이 있어야 되겠다 이런 거를 아마 대입을 시켜나가지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 주인공이 아버지에게 바란 것은?

내 아버지가 되길 바란 겁니다. 그러니까 아들은 또 어느 세대나 아버지는 내 아들로 사랑했는데, 말은 안 해도 사랑을 하는데, 그러면 사랑을 안 하는 걸로 오해를 해요. 오해가 아니고 사랑을 안 하는 걸로 이해를 합니다. 그러니까 이제 세대가 바뀌었으니까 아들이니까 아버지가 내 아들 자랑스럽다, 니가 최고다 이런 말을 해주기를 바라는 거죠. 그거는 어느 아들이고 그 아버지한테 다 그렇게 생각을 하는 겁니다, 아마도. 그런데 저는 없는 아버지, 아버지가 부재니까 정신 사적으로만 어머니를 통해서 들은 얘기, 집안에 또 전해오는 얘기만 들었지 실제로 아버지를 본 적이 없고 봤지만 기억을 못하니까. 그러니까 아마 없는 아버지에 대한 사랑을 갈구하는 이게 저였다면, 작중 인물인 산림계장인가 누구도 아버지가 있는데도 없는 아버지 같으니까 존재하는 아버지를 계속 원하지 않았나 이런 생각이 듭니다.

Q. 42년 전 소설을 다시 읽는 기분은?

그때 그 상황이 아주 자세히 다 생각나는 건 아니지만, 내가 그때 그 나이에 이런 소설을 쓰느라고 굉장히 아주 밤샘을 하고 코피 흘러가면서 고생을 했구나. 근데 어떻게 이런 소설을 써 냈을까. 그러니까 그런 소설, 이런 이야기 재료는 어느 분들 어느 작가도 다 그렇겠지만, 우리 문학사는 물론이고 세계문학사에 딱 하나 있는 거 아닙니까? 그런 소설, 그런 얘기, 그런 공간을 만든 게. 그런데 그때 한창 70년대는 그때 이제 학생들은 데모도 많이 하고 또 강의하고, 이런 어떤 아주 복잡할 때입니다. 그런데도 그 어떤 자기가 느끼는 이 세상을 바라보는 또 내가 걸어온 길을 되돌아보는 것은 글로 쓸 수밖에 없는 거잖아요. 이게 스스로 가치 있는 체험이다, 간접적이든 아니든 간에 그걸 기록으로 남긴다는 게 스스로 이제 상당히 목숨을 바칠 만한 그런 가치가 있는 겁니다.

Q. 시도 쓰시고, 소설도 쓰셨는데?

어떤 사물을 이렇게 보면 어떤 여행을 한다든가 또 아무튼 모든 사람들 얘기를 듣든가 하면 이거는 시적인 거다, 시로 써야 될 어떤 게 있다 이런 생각이 들고, 어떤 거는 아, 이거는 소설로 써야 된다는 게 전환이 돼요. 그러니까 그것도 그러나 제 시에는 서사적인 이야기가 중간중간 있는 게 꽤 있어요. 이렇게 그냥 뭐 괴롭다 아름답다 그냥 이런 게 아니고, 뭐 윗동네에 사는 주근깨가 많은 순이가 보고 싶다, 시에서도 그렇게 구체성을 주고 그런 게 있고. 또 소설에서는 이렇게 시적인 게 여기 <아버지와 치악산>도 보면 분교 앞에서 여교사하고 이야기 나누고 그럴 때 밤 풍경이나 이런 것 중에 보면 시적인 표현 같은 게 이렇게 눈에 띌 겁니다.

그날 오후 나는 혼자 치악산으로 가서 아버지의 유해를 뿌렸다. 나는 울지 않았다. 이제 치악산에는 다시 오지 않게 될 것 같은 예감이 들었다. 아버지의 유해 대신에 이러한 예감을 안고 큰 산을 내려오면서 나는 소리 내어 울기 시작했다.

Q. 작가님께 '글쓰기'란?

내가 살아가는 방식이고, 내가 존재하는 이유고 그겁니다. 그러니까 글 쓰는 일이 없으면 나라는 인간의 존재 가치가 없다, 그러니까 지금도 좀 힘에 부치더라도, 또 하기 싫고 글을 쓰는 게 재미있다든가 이런 게 아니고 소설에 비해서 시는 좀 쉬울지 몰라도 소설이나 또, 저는 또 학술적인 논문도 쓰고 평론도 쓰고 뭐 이런 사람이기 때문에 그런 게 약간은 그냥 노동이다 이랬는데. 간단히 그냥 노동의 차원이 아니고 하늘이 내린 형벌, 그럼 이제 모든 비극적인 것과 희극적인 것 뭐 희비 쌍곡선 이런 말도 있지만, 기쁨과 슬픔, 절망과 희망, 또 형벌과 저주와 축복 그게 같이 가는 그런 걸 할 수밖에 없는 그런 운명을 타고났고, 그걸 받아들이고 받아들이는 행위가 문학하는 글 쓰는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다.

편집: 이주은

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

시리즈

우리 시대의 소설

![[비평] 모두가 템즈강에 불을 처지를 수는 없다 - 서정인 ‘강’](/data/news/2022/02/13/20220213_bzIX7D.jpg)

![[인터뷰] 서정인 작가 “문학의 목적은 ‘사람의 모습’ 드러내는 것”](/data/news/2022/02/13/20220213_kQhd1N.jpg)

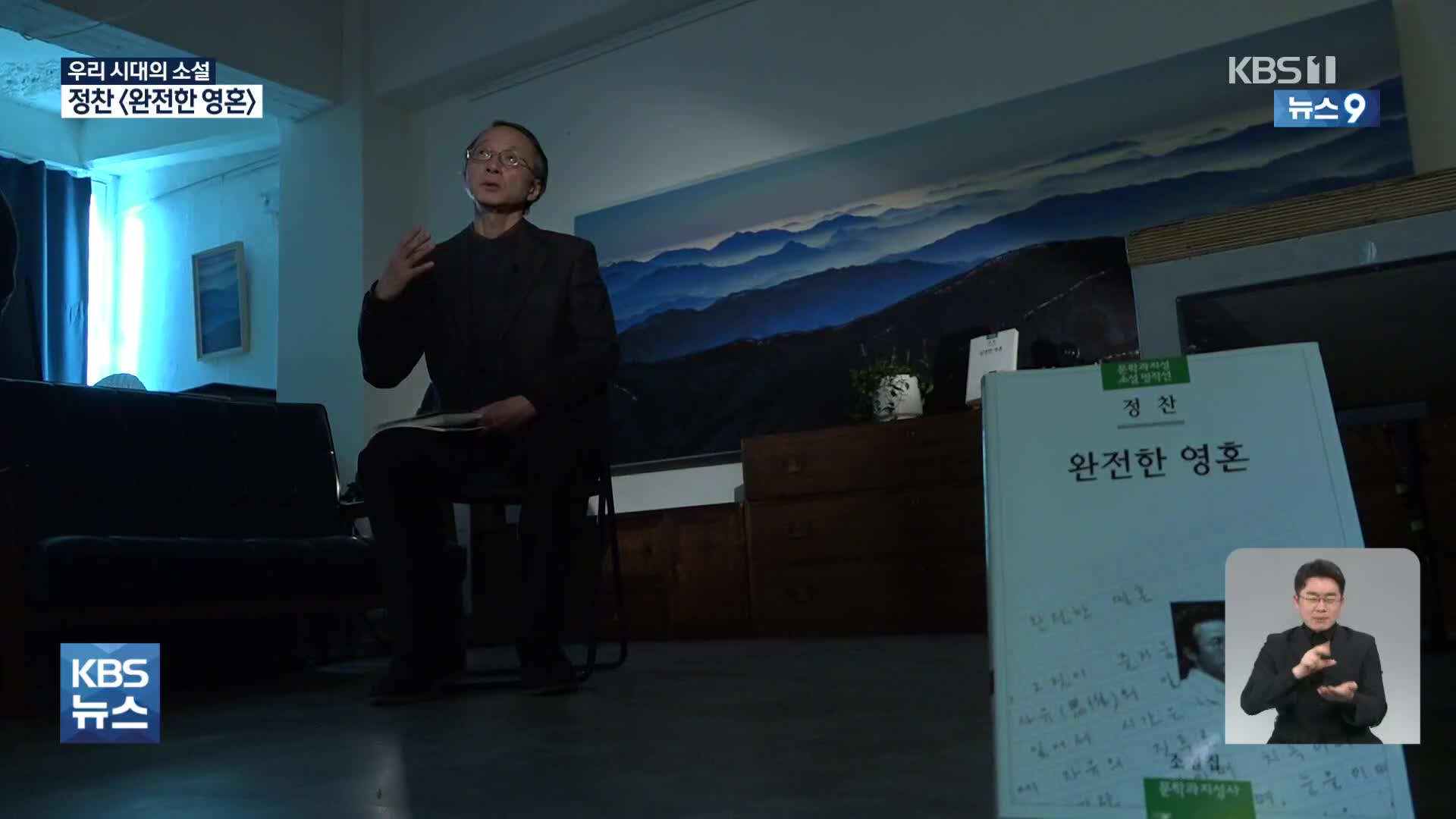

![[비평] 폭력에 맞서는 정신과 영혼 - 정찬의 ‘완전한 영혼’](/data/news/2022/01/23/20220123_OUBPnc.jpg)

![[인터뷰] ‘완전한 영혼’ 정찬 작가 “언어는 진실 찾는 도구이자 생명체”](/data/news/2022/01/23/20220123_E9UFAr.jpg)

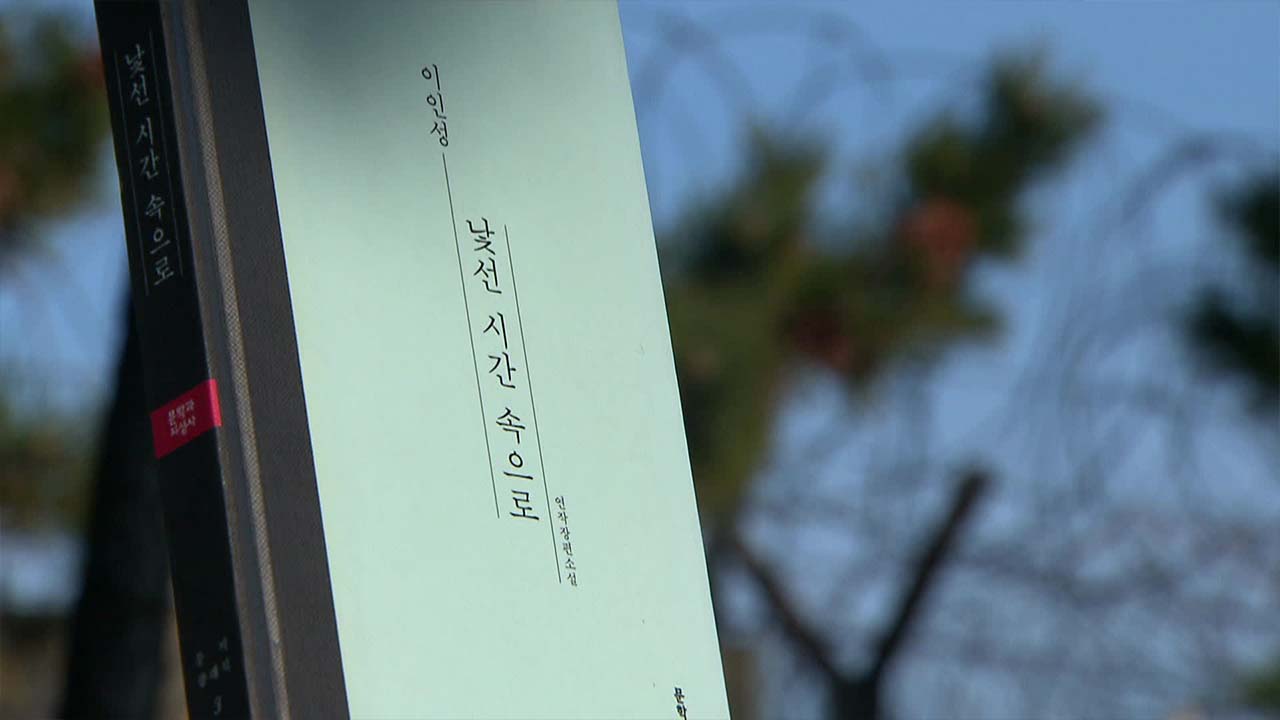

![[비평] 현대소설의 핵심을 꿰뚫은 의식의 현상학…이인성의 ‘낯선 시간 속으로’](/data/fckeditor/new/image/2022/01/13/302351642064891135.jpg)

![[인터뷰] 이인성 작가 “소설은 작가가 자신에게, 또 독자에게 던지는 질문”](/data/news/2022/01/16/20220116_sSuCEB.jpg)

![[비평] 부재와 소외의 시학…최윤 ‘하나코는 없다’](/data/news/2022/01/09/20220109_ztaBbv.jpg)

![[인터뷰] ‘하나코는 없다’ 최윤 작가 “무엇이 ‘관계’의 진정성을 훼손하는가”](/data/news/2022/01/09/20220109_D5fKoH.jpg)

![[비평] 전쟁의 폭력성과 치유의 문학…윤흥길 ‘장마’](/data/news/2022/01/02/20220102_ibakjX.jpg)

![[인터뷰] ‘장마’ 윤흥길 작가 “남북 화해의 길에 문학으로 기여했기를…”](/data/news/2022/01/02/20220102_f26HVV.jpg)

![[비평] 혐오와 더불어, 사랑과 더불어…박상영 ‘대도시의 사랑법’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/24/299931640326910902.png)

![[인터뷰] ‘대도시의 사랑법’ 박상영 작가 “글 못써서 죽은 귀신이 붙었다”](/data/news/2021/12/26/20211226_Fb8K7d.jpg)

![[비평] 폭력과 광기로 얼룩진 저주받은 걸작…백민석의 ‘헤이, 우리 소풍 간다’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/19/302351639892742362.jpg)

![[인터뷰] ‘헤이, 우리 소풍 간다’ 백민석 작가 “읽기 어려운 소설, 개정판 읽어주시길”](/data/news/2021/12/19/20211219_rd6uLq.jpg)

![[비평] 쉼표의 의미 - 정세랑의 ‘시선으로부터,’ 읽기](/data/news/2021/12/12/20211212_ob4ehB.jpg)

![[인터뷰] 정세랑 “완벽하지 않아도 괜찮다는 위로 건네고파”](/data/news/2021/12/12/20211212_133gsH.jpg)

![[비평] 우리는 왜 소설을 읽는가 - 조해진 ‘로기완을 만났다’](/data/news/2021/12/05/20211205_j40gKt.jpg)

![[인터뷰] 조해진 작가 “서로에게 빛이 되는 순간들 찾아가고파”](/data/news/2021/12/05/20211205_ca8vXo.jpg)

![[인터뷰] ‘객주’ 김주영 작가 “내 창작의 원동력은 ‘외로움’”](/data/news/2021/11/28/20211128_LXAcqG.jpg)

![[비평] 의리(義理)의 민중 소설…김주영의 ‘객주’](/data/fckeditor/new/image/2021/11/26/302351637889530264.jpg)

![[비평] 인간의 사랑, 그 본질과 고양 - 이승우 ‘식물들의 사생활’](/data/news/2021/11/21/20211121_1Zb64e.jpg)

![[인터뷰] ‘식물들의 사생활’ 이승우 작가 “고요한 나무의 내면 표현하고 싶어”](/data/news/2021/11/21/20211121_LRjyDF.jpg)

![[비평] 시적 문장과 정교한 소설 형식으로 빚어낸 ‘아버지의 자리’…오탁번 ‘아버지와 치악산’](/data/news/2021/11/14/20211114_MXnXQy.jpg)

![[비평] 임헌영의 제안…‘태백산맥’의 대중적인 이해를 위한 접근법](/data/fckeditor/new/image/2021/11/05/302351635993939285.jpg)

![[인터뷰] 원고지 16,500매로 쌓아 올린 진실의 두께…조정래 ‘태백산맥’](/data/news/2021/11/07/20211107_cw42GB.jpg)

![[비평] 항쟁 주체의 언어로 살아나는 인간 존엄의 서사 - 한강 ‘소년이 온다’](/data/news/2021/10/31/20211031_2DgUVu.jpg)

![[인터뷰] ‘소년이 온다’ 한강 “압도적인 고통으로 쓴 작품”](/data/news/2021/10/31/20211031_RM8zwp.jpg)

![[비평] 마음의 소리를 이끌어내는 맑은 이야기 - 구효서의 ‘풍경소리’](/data/news/2021/10/24/20211024_63oHgB.jpg)

![[인터뷰] ‘풍경소리’ 구효서 작가 “언어에 복종하는 것이 ‘산문정신’”](/data/news/2021/10/24/20211024_4CsCgE.jpg)

![[비평] 바보 교향악…성석제 ‘황만근은 이렇게 말했다’](/data/fckeditor/new/image/2021/10/15/302351634272826976.jpg)

![[인터뷰] 작가 성석제가 소설을 통해 하고 싶은 것은?](/data/news/2021/10/17/20211017_gVjO6t.jpg)

![[비평] 살아가며 찾는 이곳 너머의 ‘실재의 조각’들](/data/news/2021/10/10/20211010_Uy9hFs.jpg)

![[비평] 선한 분노의 힘 - 최은영 ‘쇼코의 미소’](/data/news/2021/10/03/20211003_eqN2ML.jpg)

![[인터뷰] ‘쇼코의 미소’ 최은영 작가 “성공 말고, 더 나은 사람이 된다는 것”](/data/news/2021/10/03/20211003_Lmbyg0.jpg)

![[비평] 진정한 공감에 이르는 길 - 윤후명 ‘모든 별들은 음악소리를 낸다’](/data/news/2021/09/26/20210926_GeSbJa.jpg)

![[인터뷰] 윤후명 작가 “나의 문학은 ‘나’를 찾아가는 과정”](/data/news/2021/09/26/20210926_MSKo1o.jpg)

![[비평] 기억이 재현하는 삶의 실제…김원일 ‘마당 깊은 집’](/data/fckeditor/new/image/2021/09/18/302351631952812731.jpg)

![[인터뷰] ‘마당 깊은 집’ 김원일 작가 “솔직하고 진실하게 써야”](/data/news/2021/09/19/20210919_EJR8Cy.jpg)

![[인터뷰] ‘여기 우리 마주’ 최은미 “코로나 시대, 여성들의 고립감 이야기하고파”](/data/news/2021/09/12/20210912_HucEgX.jpg)

![[비평] 발열 없이 아팠던 전염병 시국 속 여성들 - 최은미 ‘여기 우리 마주’](/data/news/2021/09/12/20210912_mAGbb0.jpg)

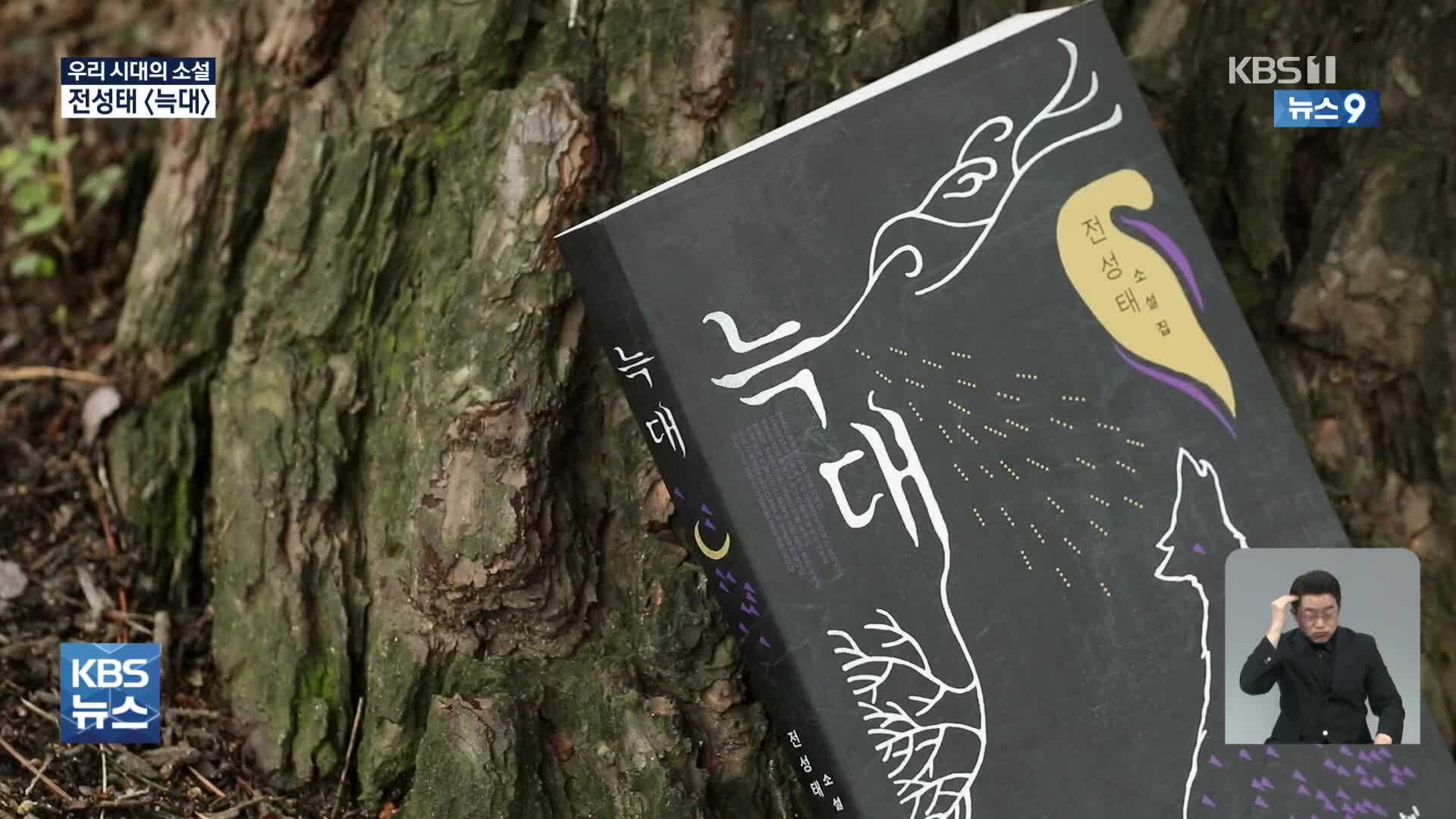

![[비평] 우리가 넘지 못한 경계들…전성태 소설집 ‘늑대’](/data/news/2021/09/05/20210905_kQweQr.jpg)

![[인터뷰] ‘늑대’ 전성태 소설가 “작가의 책상은 ‘세계의 고통’ 나누는 공간”](/data/news/2021/09/05/20210905_W9VuBg.jpg)

![[비평] 해학과 재치에 담긴 통렬한 아이러니…김애란 ‘달려라, 아비’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/27/302351630040613348.png)

![[인터뷰] ‘달려라, 아비’ 김애란 작가 “엉뚱한 상상과 농담으로 만든 인물의 품위”](/data/news/2021/08/29/20210829_NQGyX6.jpg)

![[비평] 한 판 굿으로 풀어낸 반도의 서사 - 황석영 ‘손님’](/data/news/2021/08/22/20210822_3vt6uR.jpg)

![[인터뷰] 시대의 이야기꾼 황석영 “내 장르는 민담 리얼리즘”](/data/news/2021/08/22/20210822_WmGODD.jpg)

![[비평] 싱글 라이프, 싱글 레이디 - 공지영 ‘무소의 뿔처럼 혼자서 가라’](/data/news/2021/08/15/20210815_fMWP5v.jpg)

![[인터뷰] 공지영이 여성들에 보내는 응원 “스스로 행복해질 준비해야”](/data/news/2021/08/15/20210815_44nKi7.jpg)

![[비평] 타자와의 만남, 그 윤리적 전환의 발단 - 김연수의 ‘다시 한 달을 가서 설산을 넘으면’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/06/299931628222931076.png)

![[인터뷰] ‘다시 한 달을…’ 김연수 작가 “소설은 타인에게 한 발 더 다가서려는 노력”](/data/news/2021/08/08/20210808_6OvxMD.jpg)

![[비평] 너무나 현재적인 도시의 악몽 - 편혜영의 ‘아오이 가든’](/data/news/2021/08/01/20210801_bolHRo.jpg)

![[인터뷰] ‘아오이가든’ 편혜영 “소설은 내가 세상을 이해하는 방식”](/data/news/2021/08/01/20210801_NDkRpt.jpg)

![[비평] 외면하지 않을 용기…김숨 ‘한 명’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/23/302351627009378791.png)

![[인터뷰] ‘한 명’ 김숨 “고운 옷 입혀드리고 싶어, 검열에 검열을 거듭했던 소설”](/data/news/2021/07/25/20210725_sNSkAF.jpg)

![[비평] 낭만주의와 열정의 종식 - 은희경 ‘새의 선물’](/data/news/2021/07/18/20210718_B6HJzO.jpg)

![[인터뷰] ‘새의 선물’ 은희경 “시대의 허세, 아이의 목소리로 비판하고 싶었다”](/data/news/2021/07/18/20210718_r47et4.jpg)

![[비평] 살아 있는 개인으로서 한국인을 그리다 - 김승옥 ‘무진기행’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/09/299941625814685806.jpg)

![[비평] “최악의 조건, 최상의 희망” - 방현석 ‘새벽출정’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/02/302351625131476201.png)

![[인터뷰] 노동소설이 ‘아름다움’에 관한 이야기인 이유](/data/news/2021/07/04/20210704_2CYAzc.jpg)

![[비평] 순정한 분노로 지켜내는 아날로그의 세계 - 김금희 ‘경애의 마음’](/data/fckeditor/new/image/2021/06/25/299941624587739640.jpg)

![[인터뷰] 소설가 김금희에게 물었다, 왜 ‘루저’ 입니까?](/data/news/2021/06/27/20210627_MqiXMe.jpg)

![[비평] 은어와 함께 여행하는 방법 - 윤대녕 ‘은어낚시통신’](/data/news/2021/06/20/20210620_Rdo2Ko.jpg)

![[인터뷰] ‘은어낚시통신’ 윤대녕 작가 “혼신의 힘을 다해서 씁니다”](/data/news/2021/06/20/20210620_XGnmj4.jpg)

![[비평] 부조리한 권력 현상과 소시민적 충동 - 이문열 ‘우리들의 일그러진 영웅’](/data/news/2021/06/13/20210613_CJvimv.jpg)

![[인터뷰] 여리고 완고한 보수주의자 이문열, 그의 가장 솔직한 인터뷰](/data/news/2021/06/13/20210613_lgecNn.jpg)

![[비평] 복합 감정의 성장통 - 오정희 ‘중국인 거리’ 다시 읽기](/data/fckeditor/new/image/2021/06/03/299941622700530820.jpg)

![[인터뷰] 소설 인생 50년 오정희 “쓰는 일은 매혹과 목마름”](/data/fckeditor/vod/2021/06/03/167791622713728207.png)

![[비평] “넌 정말 돌아오겠는가”…임철우의 ‘봄날’이 새긴 5·18](/data/fckeditor/new/image/2021/05/28/302351622179904906.png)

![[인터뷰] 임철우 작가가 기다린 광주의 ‘봄날’](/data/fckeditor/vod/2021/05/28/167791622194385137.png)

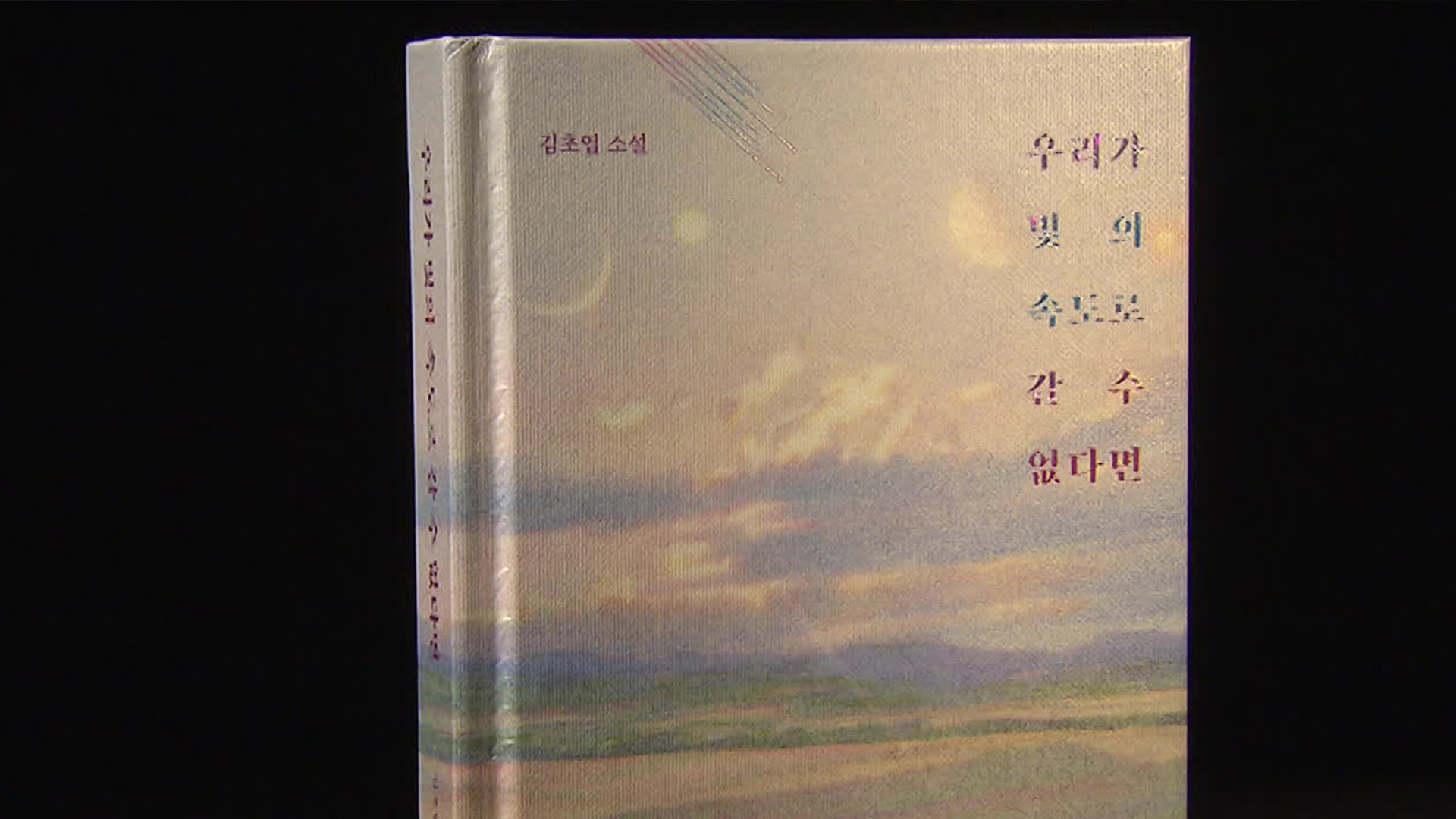

![[비평] 김초엽 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’ - 박인성 문학평론가](/data/news/2021/05/23/20210523_a7P5GP.jpg)

![[인터뷰] 김초엽 작가가 말하는 ‘SF의 매력’](/data/news/2021/05/23/20210523_PfcYA4.jpg)

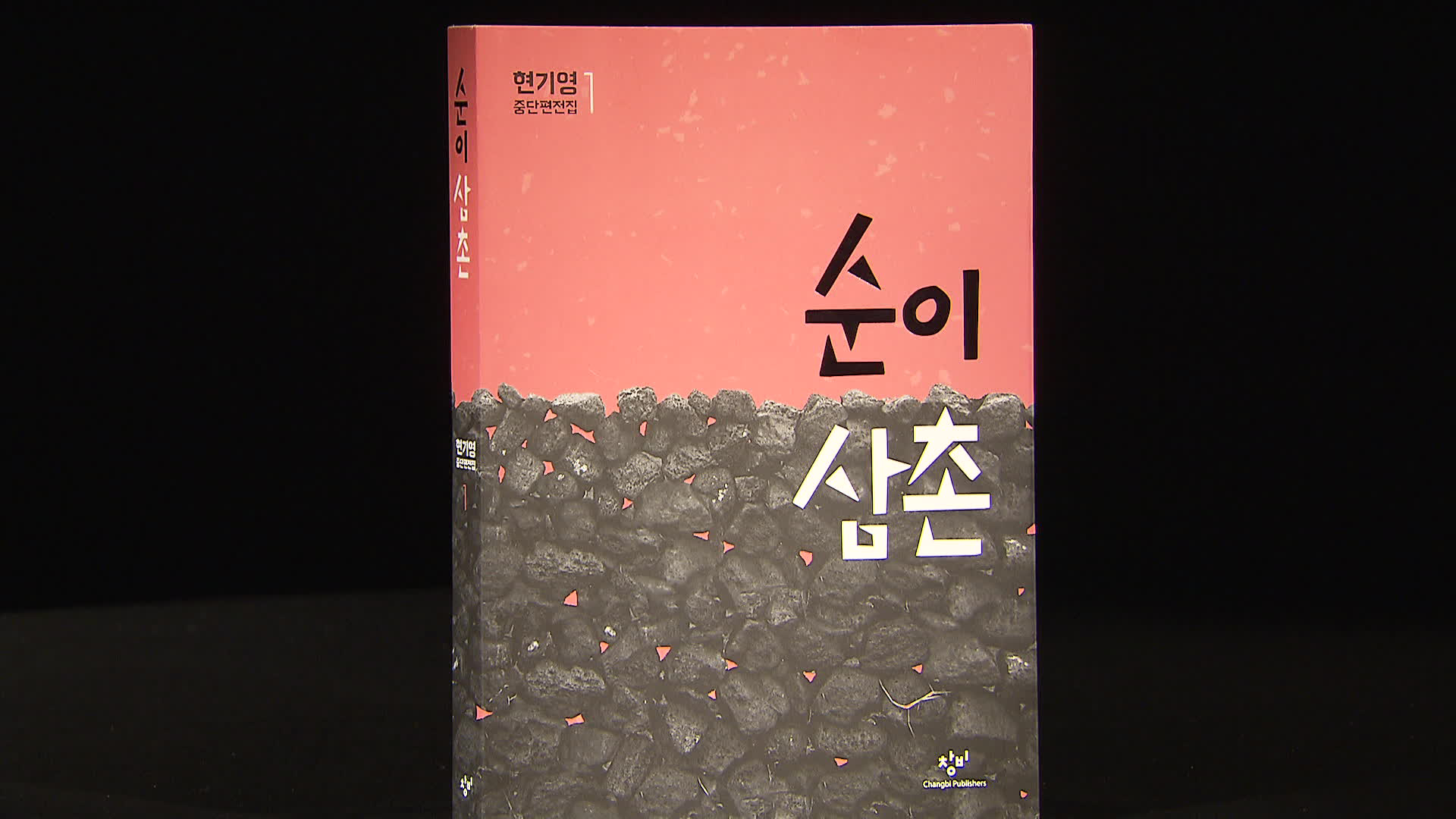

![[비평] 현기영의 ‘순이 삼촌’ - 홍기돈 문학평론가](/data/news/2021/05/16/20210516_7aD7ze.jpg)

![[인터뷰] 소설가 현기영이 말하는 ‘순이 삼촌’](/data/news/2021/05/16/20210516_SdGRdj.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.