[인터뷰] ‘여기 우리 마주’ 최은미 “코로나 시대, 여성들의 고립감 이야기하고파”

입력 2021.09.12 (21:33)

수정 2021.09.13 (09:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최은미/소설가

Q. '코로나 시대'를 다룬 이유는?

2020년 봄에 저를 압도하고 있던 여러 감정들이 있었고, 당시 제가 쓰고 있던 소설이 있었는데 전혀 다른 시공간을 갖고 소설을 쓰기 힘든 상황이었고, 제가 쓰는 것뿐만 아니라 다른 서사 장르에 몰입하기도 힘든 상황이었어요. 저를 압도하는 감정이 굉장히 컸기 때문에. 그래서 다른 소설을 쓰고 읽을 수 없을 바에는 지금의 나, 현실의 나에게 너무 강력한 영향을 주고 있는 이 상황을 당장 소설이 되지 않더라도 기록을 해둬야겠다는 생각을 했었어요. 그래서 일단 일지(日誌) 형식으로 2020년 봄을 기록해나가기 시작했거든요.

저도 아이를 양육하고 있는 40대 기혼여성이기 때문에 아무래도 같은 상황에 있는 인물들을 내세워서 제가 가장 잘 할 수 있는 이야기이고, 제가 아주 잘 알고 있는 상황의 감정들이기 때문에 이 이야기를 누군가 해야 한다면 내가 하면 좋겠다고 생각했어요.

Q. 왜 소설의 무대로 '공방'을 선택했나?

무용한 듯 하지만 굉장히 아름다운 것들이 있는 공간이고 어떻게 보면 소설에서도 '주부취미'라는 해시태그를 쓰는 데 망설이는 것이 나오지만, 굉장히 건전한 공간인 것 같지만, 사실은 누가 그 공간에서 어떤 상황에서 뭘 하느냐에 따라서 굉장히 비난의 표적이 될 수도 있는 그런 것들을 설정하고 싶었어요.

이 공방이라는 공간에 굉장히 애정을 가질 때마다 이 공방을 안전한 곳으로 만들고 싶은 열망 또한 컸을 거라고 생각해요. 마주 앉아 있으면서도 계속 고립감을 느껴 갈수록 공방에 더 애착을 갖고 공방의 안전에 천착했을 것이라 생각하고. 그런데 이런 질문도 던져보고 싶었어요. 우리끼리 안전한 장소라는 것이 과연 존재할 수 있는가에 대해서. 서로에 대한 통제가 시작될 수밖에 없고, 이질적이라고 느껴지는 존재에 대한 배제가 시작될 수밖에 없고, 또 다른 지옥이 시작되는 거죠.

Q. 코로나 시대, 여성의 일상은 어떻게 달라졌을까?

일과 육아와 가사를 병행하면서 지금 가족체계 안에서 겪고 있던 여성들이 코로나 상황과 맞물리면서 이 상황 자체가 굉장히 극대화된 거죠. 그 하중을 몇 배로 더 크게 느끼게 된 거죠. 코로나 상황은 공적 공간은 2020년 봄만 해도 완전히 막혀 있었고, 재난 상황에서 모든 많은 문제들이 가족 단위로 수렴되고 그 안에서도 그 하중이 여성들에게 오면서 평상시의 시스템들이 재난 상황에서 더 당연시되면서 여성들에 부과된 거죠, 의무가.

제가 가장 기억에 남았던 건 아동학대 예방 안내문이 정기적으로 온다는 것이었어요. 저는 그것이 굉장히 무섭다는 생각이 들었던 게, 다들 알고 있는 거예요. 방역당국도 알고 있고 교육당국도 알고 있는 거예요. 재난 상황에서 가족 단위로, 여성에게 하중이 몰릴 때 집 안에 있는 누군가는 안전하지 않을 수 있다는 것을 아는 거예요. 알고 있는 채로 어쩔 수 없음을 묵인한 채로 아동학대 안내문을 보내는데, 그 안내문이 당도하는 곳조차 주 양육자인 여성, 엄마의 핸드폰인 경우가 많다는 거죠. 가족의 다른 구성원이 아니라.

그래서 2020년 봄에 저는 이런 감정을 느낀 여성들이 많았을 것 같아요. 그때의 상황을 떠올려보면 망망대해가 있고 종이로 만든 배가 있어요. 거기 한 여성과 그 여성이 양육하는 아이가 타요. 그리고 거기에 아동학대 예방 안내문이 하나 붙어 있는 채로 누군가 살짝 그 바다로 그 배를 살짝 미는 거예요. 잠깐만, 거기 잠깐만 있으라고. 조금 견디고 있으라고. 이 상황이 나아질 때까지만 잠깐만 있으라고. 그 잠깐만 있으라고 하는, 아이와 함께 고립된 그 종이배 안에서 배는 자꾸 가라앉고 젖어가는데 여성은 계속 노를 저어야 하고, 그 상황에서 어떤 문제가 발생할 때 거기에 따른 죄책감, 자책 이런 감정적 몫까지 받아 안으면서 혼자서 책임지고 있는 그 고립감과 막막함에 대해서 얘기해보고 싶었어요.

Q. '이태원 발 집단감염'을 언급한 이유는?

이태원 발 유행이 생겨났고 보도가 됐어요. 그러면서 우리가 갖고 있던 혐오와 낙인과 응징에 대한 욕망 같은 것들이 너무 무차별적으로 날아다니는 걸 아주 가까이에서 보면서, 특히 저는 기혼 여성이기 때문에 제도권에 있는 기혼 여성들이 자기 안의 혐오들을 어떻게 다른 약자들에게 전가하는지를 그 사건이 너무 적나라하게 보여줬다는 생각이 들어요.

Q. 제목 <여기 우리 마주>는 어떤 의미?

'여기'라는 것은 이 여자들이 있는 장소를 가리키거든요. 사실 지금 이 여자들이 있는 시간대보다는 여자들이 어디에 있는지가 중요하다고 생각했어요. 같은 시간대에 같은 재난을 겪더라도 어디 있는지에 따라서 재난을 다르게 겪잖아요. 이 인물들이 있는 위치성에 대한 질문을 던져보고도 싶었고요.

'우리'라는 말은 사실은 연대의 말이 될 수 있지만, 배제의 말이 될 수도 있잖아요. '우리'라는 말은. 뭔가를 보이게도 하지만 보이지 않게 하는 말이기도 하고. '마주'라는 말은 말 그대로 팬데믹이 되면서 계속 생각할 수밖에 없었던, 서로를 정면으로 향하고 똑바로 향한다는 것이 어떤 건지 계속 질문 할 수밖에 없었던, 가장 크게 다가왔던 부사였어요. 그래서 가장 많이 생각했던 세 단어를 저도 어떻게 결론짓지 못한 채 질문을 던지고 싶은 마음으로 제목으로 썼던 것 같아요.

Q. 구체적인 상호를 그대로 썼는데...

세밀한 디테일 하나가 환기해주는 정서가 굉장히 클 때가 있거든요. 그래서 그런 효과가 필요할 때는 그렇게 쓰죠. 예를 들어서 그냥 빵집이라고 쓸 때랑 '파리바게뜨'라고 쓸 때랑 다르게 느껴지고, 그냥 카페라고 할 때랑 '투썸'이라 할 때랑 실감이 굉장히 다른 것처럼, 실감을 위해서 일부러 그렇게 배치를 하기도 하죠.

Q. 무엇이 소설을 쓰게 하나?

아무리 짧은 소설을 쓰든 긴 소설을 쓰든 처음에 소설을 시작할 때는 알지 못했던 어떤 지점으로 소설이 도착하는 걸 쓰는 과정 중에 느낄 때가 있어요. 소설이 도달하는 자리를 쓰는 중에 발견해 갈 때 그때의 기쁨들이 계속 다음 소설을 쓰게 하는 것 같아요.

Q. '코로나 시대'를 다룬 이유는?

2020년 봄에 저를 압도하고 있던 여러 감정들이 있었고, 당시 제가 쓰고 있던 소설이 있었는데 전혀 다른 시공간을 갖고 소설을 쓰기 힘든 상황이었고, 제가 쓰는 것뿐만 아니라 다른 서사 장르에 몰입하기도 힘든 상황이었어요. 저를 압도하는 감정이 굉장히 컸기 때문에. 그래서 다른 소설을 쓰고 읽을 수 없을 바에는 지금의 나, 현실의 나에게 너무 강력한 영향을 주고 있는 이 상황을 당장 소설이 되지 않더라도 기록을 해둬야겠다는 생각을 했었어요. 그래서 일단 일지(日誌) 형식으로 2020년 봄을 기록해나가기 시작했거든요.

저도 아이를 양육하고 있는 40대 기혼여성이기 때문에 아무래도 같은 상황에 있는 인물들을 내세워서 제가 가장 잘 할 수 있는 이야기이고, 제가 아주 잘 알고 있는 상황의 감정들이기 때문에 이 이야기를 누군가 해야 한다면 내가 하면 좋겠다고 생각했어요.

Q. 왜 소설의 무대로 '공방'을 선택했나?

무용한 듯 하지만 굉장히 아름다운 것들이 있는 공간이고 어떻게 보면 소설에서도 '주부취미'라는 해시태그를 쓰는 데 망설이는 것이 나오지만, 굉장히 건전한 공간인 것 같지만, 사실은 누가 그 공간에서 어떤 상황에서 뭘 하느냐에 따라서 굉장히 비난의 표적이 될 수도 있는 그런 것들을 설정하고 싶었어요.

이 공방이라는 공간에 굉장히 애정을 가질 때마다 이 공방을 안전한 곳으로 만들고 싶은 열망 또한 컸을 거라고 생각해요. 마주 앉아 있으면서도 계속 고립감을 느껴 갈수록 공방에 더 애착을 갖고 공방의 안전에 천착했을 것이라 생각하고. 그런데 이런 질문도 던져보고 싶었어요. 우리끼리 안전한 장소라는 것이 과연 존재할 수 있는가에 대해서. 서로에 대한 통제가 시작될 수밖에 없고, 이질적이라고 느껴지는 존재에 대한 배제가 시작될 수밖에 없고, 또 다른 지옥이 시작되는 거죠.

Q. 코로나 시대, 여성의 일상은 어떻게 달라졌을까?

일과 육아와 가사를 병행하면서 지금 가족체계 안에서 겪고 있던 여성들이 코로나 상황과 맞물리면서 이 상황 자체가 굉장히 극대화된 거죠. 그 하중을 몇 배로 더 크게 느끼게 된 거죠. 코로나 상황은 공적 공간은 2020년 봄만 해도 완전히 막혀 있었고, 재난 상황에서 모든 많은 문제들이 가족 단위로 수렴되고 그 안에서도 그 하중이 여성들에게 오면서 평상시의 시스템들이 재난 상황에서 더 당연시되면서 여성들에 부과된 거죠, 의무가.

제가 가장 기억에 남았던 건 아동학대 예방 안내문이 정기적으로 온다는 것이었어요. 저는 그것이 굉장히 무섭다는 생각이 들었던 게, 다들 알고 있는 거예요. 방역당국도 알고 있고 교육당국도 알고 있는 거예요. 재난 상황에서 가족 단위로, 여성에게 하중이 몰릴 때 집 안에 있는 누군가는 안전하지 않을 수 있다는 것을 아는 거예요. 알고 있는 채로 어쩔 수 없음을 묵인한 채로 아동학대 안내문을 보내는데, 그 안내문이 당도하는 곳조차 주 양육자인 여성, 엄마의 핸드폰인 경우가 많다는 거죠. 가족의 다른 구성원이 아니라.

그래서 2020년 봄에 저는 이런 감정을 느낀 여성들이 많았을 것 같아요. 그때의 상황을 떠올려보면 망망대해가 있고 종이로 만든 배가 있어요. 거기 한 여성과 그 여성이 양육하는 아이가 타요. 그리고 거기에 아동학대 예방 안내문이 하나 붙어 있는 채로 누군가 살짝 그 바다로 그 배를 살짝 미는 거예요. 잠깐만, 거기 잠깐만 있으라고. 조금 견디고 있으라고. 이 상황이 나아질 때까지만 잠깐만 있으라고. 그 잠깐만 있으라고 하는, 아이와 함께 고립된 그 종이배 안에서 배는 자꾸 가라앉고 젖어가는데 여성은 계속 노를 저어야 하고, 그 상황에서 어떤 문제가 발생할 때 거기에 따른 죄책감, 자책 이런 감정적 몫까지 받아 안으면서 혼자서 책임지고 있는 그 고립감과 막막함에 대해서 얘기해보고 싶었어요.

Q. '이태원 발 집단감염'을 언급한 이유는?

이태원 발 유행이 생겨났고 보도가 됐어요. 그러면서 우리가 갖고 있던 혐오와 낙인과 응징에 대한 욕망 같은 것들이 너무 무차별적으로 날아다니는 걸 아주 가까이에서 보면서, 특히 저는 기혼 여성이기 때문에 제도권에 있는 기혼 여성들이 자기 안의 혐오들을 어떻게 다른 약자들에게 전가하는지를 그 사건이 너무 적나라하게 보여줬다는 생각이 들어요.

Q. 제목 <여기 우리 마주>는 어떤 의미?

'여기'라는 것은 이 여자들이 있는 장소를 가리키거든요. 사실 지금 이 여자들이 있는 시간대보다는 여자들이 어디에 있는지가 중요하다고 생각했어요. 같은 시간대에 같은 재난을 겪더라도 어디 있는지에 따라서 재난을 다르게 겪잖아요. 이 인물들이 있는 위치성에 대한 질문을 던져보고도 싶었고요.

'우리'라는 말은 사실은 연대의 말이 될 수 있지만, 배제의 말이 될 수도 있잖아요. '우리'라는 말은. 뭔가를 보이게도 하지만 보이지 않게 하는 말이기도 하고. '마주'라는 말은 말 그대로 팬데믹이 되면서 계속 생각할 수밖에 없었던, 서로를 정면으로 향하고 똑바로 향한다는 것이 어떤 건지 계속 질문 할 수밖에 없었던, 가장 크게 다가왔던 부사였어요. 그래서 가장 많이 생각했던 세 단어를 저도 어떻게 결론짓지 못한 채 질문을 던지고 싶은 마음으로 제목으로 썼던 것 같아요.

Q. 구체적인 상호를 그대로 썼는데...

세밀한 디테일 하나가 환기해주는 정서가 굉장히 클 때가 있거든요. 그래서 그런 효과가 필요할 때는 그렇게 쓰죠. 예를 들어서 그냥 빵집이라고 쓸 때랑 '파리바게뜨'라고 쓸 때랑 다르게 느껴지고, 그냥 카페라고 할 때랑 '투썸'이라 할 때랑 실감이 굉장히 다른 것처럼, 실감을 위해서 일부러 그렇게 배치를 하기도 하죠.

Q. 무엇이 소설을 쓰게 하나?

아무리 짧은 소설을 쓰든 긴 소설을 쓰든 처음에 소설을 시작할 때는 알지 못했던 어떤 지점으로 소설이 도착하는 걸 쓰는 과정 중에 느낄 때가 있어요. 소설이 도달하는 자리를 쓰는 중에 발견해 갈 때 그때의 기쁨들이 계속 다음 소설을 쓰게 하는 것 같아요.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [인터뷰] ‘여기 우리 마주’ 최은미 “코로나 시대, 여성들의 고립감 이야기하고파”

-

- 입력 2021-09-12 21:33:13

- 수정2021-09-13 09:44:05

최은미/소설가

Q. '코로나 시대'를 다룬 이유는?

2020년 봄에 저를 압도하고 있던 여러 감정들이 있었고, 당시 제가 쓰고 있던 소설이 있었는데 전혀 다른 시공간을 갖고 소설을 쓰기 힘든 상황이었고, 제가 쓰는 것뿐만 아니라 다른 서사 장르에 몰입하기도 힘든 상황이었어요. 저를 압도하는 감정이 굉장히 컸기 때문에. 그래서 다른 소설을 쓰고 읽을 수 없을 바에는 지금의 나, 현실의 나에게 너무 강력한 영향을 주고 있는 이 상황을 당장 소설이 되지 않더라도 기록을 해둬야겠다는 생각을 했었어요. 그래서 일단 일지(日誌) 형식으로 2020년 봄을 기록해나가기 시작했거든요.

저도 아이를 양육하고 있는 40대 기혼여성이기 때문에 아무래도 같은 상황에 있는 인물들을 내세워서 제가 가장 잘 할 수 있는 이야기이고, 제가 아주 잘 알고 있는 상황의 감정들이기 때문에 이 이야기를 누군가 해야 한다면 내가 하면 좋겠다고 생각했어요.

Q. 왜 소설의 무대로 '공방'을 선택했나?

무용한 듯 하지만 굉장히 아름다운 것들이 있는 공간이고 어떻게 보면 소설에서도 '주부취미'라는 해시태그를 쓰는 데 망설이는 것이 나오지만, 굉장히 건전한 공간인 것 같지만, 사실은 누가 그 공간에서 어떤 상황에서 뭘 하느냐에 따라서 굉장히 비난의 표적이 될 수도 있는 그런 것들을 설정하고 싶었어요.

이 공방이라는 공간에 굉장히 애정을 가질 때마다 이 공방을 안전한 곳으로 만들고 싶은 열망 또한 컸을 거라고 생각해요. 마주 앉아 있으면서도 계속 고립감을 느껴 갈수록 공방에 더 애착을 갖고 공방의 안전에 천착했을 것이라 생각하고. 그런데 이런 질문도 던져보고 싶었어요. 우리끼리 안전한 장소라는 것이 과연 존재할 수 있는가에 대해서. 서로에 대한 통제가 시작될 수밖에 없고, 이질적이라고 느껴지는 존재에 대한 배제가 시작될 수밖에 없고, 또 다른 지옥이 시작되는 거죠.

Q. 코로나 시대, 여성의 일상은 어떻게 달라졌을까?

일과 육아와 가사를 병행하면서 지금 가족체계 안에서 겪고 있던 여성들이 코로나 상황과 맞물리면서 이 상황 자체가 굉장히 극대화된 거죠. 그 하중을 몇 배로 더 크게 느끼게 된 거죠. 코로나 상황은 공적 공간은 2020년 봄만 해도 완전히 막혀 있었고, 재난 상황에서 모든 많은 문제들이 가족 단위로 수렴되고 그 안에서도 그 하중이 여성들에게 오면서 평상시의 시스템들이 재난 상황에서 더 당연시되면서 여성들에 부과된 거죠, 의무가.

제가 가장 기억에 남았던 건 아동학대 예방 안내문이 정기적으로 온다는 것이었어요. 저는 그것이 굉장히 무섭다는 생각이 들었던 게, 다들 알고 있는 거예요. 방역당국도 알고 있고 교육당국도 알고 있는 거예요. 재난 상황에서 가족 단위로, 여성에게 하중이 몰릴 때 집 안에 있는 누군가는 안전하지 않을 수 있다는 것을 아는 거예요. 알고 있는 채로 어쩔 수 없음을 묵인한 채로 아동학대 안내문을 보내는데, 그 안내문이 당도하는 곳조차 주 양육자인 여성, 엄마의 핸드폰인 경우가 많다는 거죠. 가족의 다른 구성원이 아니라.

그래서 2020년 봄에 저는 이런 감정을 느낀 여성들이 많았을 것 같아요. 그때의 상황을 떠올려보면 망망대해가 있고 종이로 만든 배가 있어요. 거기 한 여성과 그 여성이 양육하는 아이가 타요. 그리고 거기에 아동학대 예방 안내문이 하나 붙어 있는 채로 누군가 살짝 그 바다로 그 배를 살짝 미는 거예요. 잠깐만, 거기 잠깐만 있으라고. 조금 견디고 있으라고. 이 상황이 나아질 때까지만 잠깐만 있으라고. 그 잠깐만 있으라고 하는, 아이와 함께 고립된 그 종이배 안에서 배는 자꾸 가라앉고 젖어가는데 여성은 계속 노를 저어야 하고, 그 상황에서 어떤 문제가 발생할 때 거기에 따른 죄책감, 자책 이런 감정적 몫까지 받아 안으면서 혼자서 책임지고 있는 그 고립감과 막막함에 대해서 얘기해보고 싶었어요.

Q. '이태원 발 집단감염'을 언급한 이유는?

이태원 발 유행이 생겨났고 보도가 됐어요. 그러면서 우리가 갖고 있던 혐오와 낙인과 응징에 대한 욕망 같은 것들이 너무 무차별적으로 날아다니는 걸 아주 가까이에서 보면서, 특히 저는 기혼 여성이기 때문에 제도권에 있는 기혼 여성들이 자기 안의 혐오들을 어떻게 다른 약자들에게 전가하는지를 그 사건이 너무 적나라하게 보여줬다는 생각이 들어요.

Q. 제목 <여기 우리 마주>는 어떤 의미?

'여기'라는 것은 이 여자들이 있는 장소를 가리키거든요. 사실 지금 이 여자들이 있는 시간대보다는 여자들이 어디에 있는지가 중요하다고 생각했어요. 같은 시간대에 같은 재난을 겪더라도 어디 있는지에 따라서 재난을 다르게 겪잖아요. 이 인물들이 있는 위치성에 대한 질문을 던져보고도 싶었고요.

'우리'라는 말은 사실은 연대의 말이 될 수 있지만, 배제의 말이 될 수도 있잖아요. '우리'라는 말은. 뭔가를 보이게도 하지만 보이지 않게 하는 말이기도 하고. '마주'라는 말은 말 그대로 팬데믹이 되면서 계속 생각할 수밖에 없었던, 서로를 정면으로 향하고 똑바로 향한다는 것이 어떤 건지 계속 질문 할 수밖에 없었던, 가장 크게 다가왔던 부사였어요. 그래서 가장 많이 생각했던 세 단어를 저도 어떻게 결론짓지 못한 채 질문을 던지고 싶은 마음으로 제목으로 썼던 것 같아요.

Q. 구체적인 상호를 그대로 썼는데...

세밀한 디테일 하나가 환기해주는 정서가 굉장히 클 때가 있거든요. 그래서 그런 효과가 필요할 때는 그렇게 쓰죠. 예를 들어서 그냥 빵집이라고 쓸 때랑 '파리바게뜨'라고 쓸 때랑 다르게 느껴지고, 그냥 카페라고 할 때랑 '투썸'이라 할 때랑 실감이 굉장히 다른 것처럼, 실감을 위해서 일부러 그렇게 배치를 하기도 하죠.

Q. 무엇이 소설을 쓰게 하나?

아무리 짧은 소설을 쓰든 긴 소설을 쓰든 처음에 소설을 시작할 때는 알지 못했던 어떤 지점으로 소설이 도착하는 걸 쓰는 과정 중에 느낄 때가 있어요. 소설이 도달하는 자리를 쓰는 중에 발견해 갈 때 그때의 기쁨들이 계속 다음 소설을 쓰게 하는 것 같아요.

Q. '코로나 시대'를 다룬 이유는?

2020년 봄에 저를 압도하고 있던 여러 감정들이 있었고, 당시 제가 쓰고 있던 소설이 있었는데 전혀 다른 시공간을 갖고 소설을 쓰기 힘든 상황이었고, 제가 쓰는 것뿐만 아니라 다른 서사 장르에 몰입하기도 힘든 상황이었어요. 저를 압도하는 감정이 굉장히 컸기 때문에. 그래서 다른 소설을 쓰고 읽을 수 없을 바에는 지금의 나, 현실의 나에게 너무 강력한 영향을 주고 있는 이 상황을 당장 소설이 되지 않더라도 기록을 해둬야겠다는 생각을 했었어요. 그래서 일단 일지(日誌) 형식으로 2020년 봄을 기록해나가기 시작했거든요.

저도 아이를 양육하고 있는 40대 기혼여성이기 때문에 아무래도 같은 상황에 있는 인물들을 내세워서 제가 가장 잘 할 수 있는 이야기이고, 제가 아주 잘 알고 있는 상황의 감정들이기 때문에 이 이야기를 누군가 해야 한다면 내가 하면 좋겠다고 생각했어요.

Q. 왜 소설의 무대로 '공방'을 선택했나?

무용한 듯 하지만 굉장히 아름다운 것들이 있는 공간이고 어떻게 보면 소설에서도 '주부취미'라는 해시태그를 쓰는 데 망설이는 것이 나오지만, 굉장히 건전한 공간인 것 같지만, 사실은 누가 그 공간에서 어떤 상황에서 뭘 하느냐에 따라서 굉장히 비난의 표적이 될 수도 있는 그런 것들을 설정하고 싶었어요.

이 공방이라는 공간에 굉장히 애정을 가질 때마다 이 공방을 안전한 곳으로 만들고 싶은 열망 또한 컸을 거라고 생각해요. 마주 앉아 있으면서도 계속 고립감을 느껴 갈수록 공방에 더 애착을 갖고 공방의 안전에 천착했을 것이라 생각하고. 그런데 이런 질문도 던져보고 싶었어요. 우리끼리 안전한 장소라는 것이 과연 존재할 수 있는가에 대해서. 서로에 대한 통제가 시작될 수밖에 없고, 이질적이라고 느껴지는 존재에 대한 배제가 시작될 수밖에 없고, 또 다른 지옥이 시작되는 거죠.

Q. 코로나 시대, 여성의 일상은 어떻게 달라졌을까?

일과 육아와 가사를 병행하면서 지금 가족체계 안에서 겪고 있던 여성들이 코로나 상황과 맞물리면서 이 상황 자체가 굉장히 극대화된 거죠. 그 하중을 몇 배로 더 크게 느끼게 된 거죠. 코로나 상황은 공적 공간은 2020년 봄만 해도 완전히 막혀 있었고, 재난 상황에서 모든 많은 문제들이 가족 단위로 수렴되고 그 안에서도 그 하중이 여성들에게 오면서 평상시의 시스템들이 재난 상황에서 더 당연시되면서 여성들에 부과된 거죠, 의무가.

제가 가장 기억에 남았던 건 아동학대 예방 안내문이 정기적으로 온다는 것이었어요. 저는 그것이 굉장히 무섭다는 생각이 들었던 게, 다들 알고 있는 거예요. 방역당국도 알고 있고 교육당국도 알고 있는 거예요. 재난 상황에서 가족 단위로, 여성에게 하중이 몰릴 때 집 안에 있는 누군가는 안전하지 않을 수 있다는 것을 아는 거예요. 알고 있는 채로 어쩔 수 없음을 묵인한 채로 아동학대 안내문을 보내는데, 그 안내문이 당도하는 곳조차 주 양육자인 여성, 엄마의 핸드폰인 경우가 많다는 거죠. 가족의 다른 구성원이 아니라.

그래서 2020년 봄에 저는 이런 감정을 느낀 여성들이 많았을 것 같아요. 그때의 상황을 떠올려보면 망망대해가 있고 종이로 만든 배가 있어요. 거기 한 여성과 그 여성이 양육하는 아이가 타요. 그리고 거기에 아동학대 예방 안내문이 하나 붙어 있는 채로 누군가 살짝 그 바다로 그 배를 살짝 미는 거예요. 잠깐만, 거기 잠깐만 있으라고. 조금 견디고 있으라고. 이 상황이 나아질 때까지만 잠깐만 있으라고. 그 잠깐만 있으라고 하는, 아이와 함께 고립된 그 종이배 안에서 배는 자꾸 가라앉고 젖어가는데 여성은 계속 노를 저어야 하고, 그 상황에서 어떤 문제가 발생할 때 거기에 따른 죄책감, 자책 이런 감정적 몫까지 받아 안으면서 혼자서 책임지고 있는 그 고립감과 막막함에 대해서 얘기해보고 싶었어요.

Q. '이태원 발 집단감염'을 언급한 이유는?

이태원 발 유행이 생겨났고 보도가 됐어요. 그러면서 우리가 갖고 있던 혐오와 낙인과 응징에 대한 욕망 같은 것들이 너무 무차별적으로 날아다니는 걸 아주 가까이에서 보면서, 특히 저는 기혼 여성이기 때문에 제도권에 있는 기혼 여성들이 자기 안의 혐오들을 어떻게 다른 약자들에게 전가하는지를 그 사건이 너무 적나라하게 보여줬다는 생각이 들어요.

Q. 제목 <여기 우리 마주>는 어떤 의미?

'여기'라는 것은 이 여자들이 있는 장소를 가리키거든요. 사실 지금 이 여자들이 있는 시간대보다는 여자들이 어디에 있는지가 중요하다고 생각했어요. 같은 시간대에 같은 재난을 겪더라도 어디 있는지에 따라서 재난을 다르게 겪잖아요. 이 인물들이 있는 위치성에 대한 질문을 던져보고도 싶었고요.

'우리'라는 말은 사실은 연대의 말이 될 수 있지만, 배제의 말이 될 수도 있잖아요. '우리'라는 말은. 뭔가를 보이게도 하지만 보이지 않게 하는 말이기도 하고. '마주'라는 말은 말 그대로 팬데믹이 되면서 계속 생각할 수밖에 없었던, 서로를 정면으로 향하고 똑바로 향한다는 것이 어떤 건지 계속 질문 할 수밖에 없었던, 가장 크게 다가왔던 부사였어요. 그래서 가장 많이 생각했던 세 단어를 저도 어떻게 결론짓지 못한 채 질문을 던지고 싶은 마음으로 제목으로 썼던 것 같아요.

Q. 구체적인 상호를 그대로 썼는데...

세밀한 디테일 하나가 환기해주는 정서가 굉장히 클 때가 있거든요. 그래서 그런 효과가 필요할 때는 그렇게 쓰죠. 예를 들어서 그냥 빵집이라고 쓸 때랑 '파리바게뜨'라고 쓸 때랑 다르게 느껴지고, 그냥 카페라고 할 때랑 '투썸'이라 할 때랑 실감이 굉장히 다른 것처럼, 실감을 위해서 일부러 그렇게 배치를 하기도 하죠.

Q. 무엇이 소설을 쓰게 하나?

아무리 짧은 소설을 쓰든 긴 소설을 쓰든 처음에 소설을 시작할 때는 알지 못했던 어떤 지점으로 소설이 도착하는 걸 쓰는 과정 중에 느낄 때가 있어요. 소설이 도달하는 자리를 쓰는 중에 발견해 갈 때 그때의 기쁨들이 계속 다음 소설을 쓰게 하는 것 같아요.

-

-

정연욱 기자 donkey@kbs.co.kr

정연욱 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

시리즈

우리 시대의 소설

![[비평] 모두가 템즈강에 불을 처지를 수는 없다 - 서정인 ‘강’](/data/news/2022/02/13/20220213_bzIX7D.jpg)

![[인터뷰] 서정인 작가 “문학의 목적은 ‘사람의 모습’ 드러내는 것”](/data/news/2022/02/13/20220213_kQhd1N.jpg)

![[비평] 폭력에 맞서는 정신과 영혼 - 정찬의 ‘완전한 영혼’](/data/news/2022/01/23/20220123_OUBPnc.jpg)

![[인터뷰] ‘완전한 영혼’ 정찬 작가 “언어는 진실 찾는 도구이자 생명체”](/data/news/2022/01/23/20220123_E9UFAr.jpg)

![[비평] 현대소설의 핵심을 꿰뚫은 의식의 현상학…이인성의 ‘낯선 시간 속으로’](/data/fckeditor/new/image/2022/01/13/302351642064891135.jpg)

![[인터뷰] 이인성 작가 “소설은 작가가 자신에게, 또 독자에게 던지는 질문”](/data/news/2022/01/16/20220116_sSuCEB.jpg)

![[비평] 부재와 소외의 시학…최윤 ‘하나코는 없다’](/data/news/2022/01/09/20220109_ztaBbv.jpg)

![[인터뷰] ‘하나코는 없다’ 최윤 작가 “무엇이 ‘관계’의 진정성을 훼손하는가”](/data/news/2022/01/09/20220109_D5fKoH.jpg)

![[비평] 전쟁의 폭력성과 치유의 문학…윤흥길 ‘장마’](/data/news/2022/01/02/20220102_ibakjX.jpg)

![[인터뷰] ‘장마’ 윤흥길 작가 “남북 화해의 길에 문학으로 기여했기를…”](/data/news/2022/01/02/20220102_f26HVV.jpg)

![[비평] 혐오와 더불어, 사랑과 더불어…박상영 ‘대도시의 사랑법’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/24/299931640326910902.png)

![[인터뷰] ‘대도시의 사랑법’ 박상영 작가 “글 못써서 죽은 귀신이 붙었다”](/data/news/2021/12/26/20211226_Fb8K7d.jpg)

![[비평] 폭력과 광기로 얼룩진 저주받은 걸작…백민석의 ‘헤이, 우리 소풍 간다’](/data/fckeditor/new/image/2021/12/19/302351639892742362.jpg)

![[인터뷰] ‘헤이, 우리 소풍 간다’ 백민석 작가 “읽기 어려운 소설, 개정판 읽어주시길”](/data/news/2021/12/19/20211219_rd6uLq.jpg)

![[비평] 쉼표의 의미 - 정세랑의 ‘시선으로부터,’ 읽기](/data/news/2021/12/12/20211212_ob4ehB.jpg)

![[인터뷰] 정세랑 “완벽하지 않아도 괜찮다는 위로 건네고파”](/data/news/2021/12/12/20211212_133gsH.jpg)

![[비평] 우리는 왜 소설을 읽는가 - 조해진 ‘로기완을 만났다’](/data/news/2021/12/05/20211205_j40gKt.jpg)

![[인터뷰] 조해진 작가 “서로에게 빛이 되는 순간들 찾아가고파”](/data/news/2021/12/05/20211205_ca8vXo.jpg)

![[인터뷰] ‘객주’ 김주영 작가 “내 창작의 원동력은 ‘외로움’”](/data/news/2021/11/28/20211128_LXAcqG.jpg)

![[비평] 의리(義理)의 민중 소설…김주영의 ‘객주’](/data/fckeditor/new/image/2021/11/26/302351637889530264.jpg)

![[비평] 인간의 사랑, 그 본질과 고양 - 이승우 ‘식물들의 사생활’](/data/news/2021/11/21/20211121_1Zb64e.jpg)

![[인터뷰] ‘식물들의 사생활’ 이승우 작가 “고요한 나무의 내면 표현하고 싶어”](/data/news/2021/11/21/20211121_LRjyDF.jpg)

![[비평] 시적 문장과 정교한 소설 형식으로 빚어낸 ‘아버지의 자리’…오탁번 ‘아버지와 치악산’](/data/news/2021/11/14/20211114_MXnXQy.jpg)

![[인터뷰] ‘아버지와 치악산’ 오탁번 작가 “세 살 때 여읜 아버지, 상상 속에서 그려”](/data/news/2021/11/14/20211114_C2T2eC.jpg)

![[비평] 임헌영의 제안…‘태백산맥’의 대중적인 이해를 위한 접근법](/data/fckeditor/new/image/2021/11/05/302351635993939285.jpg)

![[인터뷰] 원고지 16,500매로 쌓아 올린 진실의 두께…조정래 ‘태백산맥’](/data/news/2021/11/07/20211107_cw42GB.jpg)

![[비평] 항쟁 주체의 언어로 살아나는 인간 존엄의 서사 - 한강 ‘소년이 온다’](/data/news/2021/10/31/20211031_2DgUVu.jpg)

![[인터뷰] ‘소년이 온다’ 한강 “압도적인 고통으로 쓴 작품”](/data/news/2021/10/31/20211031_RM8zwp.jpg)

![[비평] 마음의 소리를 이끌어내는 맑은 이야기 - 구효서의 ‘풍경소리’](/data/news/2021/10/24/20211024_63oHgB.jpg)

![[인터뷰] ‘풍경소리’ 구효서 작가 “언어에 복종하는 것이 ‘산문정신’”](/data/news/2021/10/24/20211024_4CsCgE.jpg)

![[비평] 바보 교향악…성석제 ‘황만근은 이렇게 말했다’](/data/fckeditor/new/image/2021/10/15/302351634272826976.jpg)

![[인터뷰] 작가 성석제가 소설을 통해 하고 싶은 것은?](/data/news/2021/10/17/20211017_gVjO6t.jpg)

![[비평] 살아가며 찾는 이곳 너머의 ‘실재의 조각’들](/data/news/2021/10/10/20211010_Uy9hFs.jpg)

![[비평] 선한 분노의 힘 - 최은영 ‘쇼코의 미소’](/data/news/2021/10/03/20211003_eqN2ML.jpg)

![[인터뷰] ‘쇼코의 미소’ 최은영 작가 “성공 말고, 더 나은 사람이 된다는 것”](/data/news/2021/10/03/20211003_Lmbyg0.jpg)

![[비평] 진정한 공감에 이르는 길 - 윤후명 ‘모든 별들은 음악소리를 낸다’](/data/news/2021/09/26/20210926_GeSbJa.jpg)

![[인터뷰] 윤후명 작가 “나의 문학은 ‘나’를 찾아가는 과정”](/data/news/2021/09/26/20210926_MSKo1o.jpg)

![[비평] 기억이 재현하는 삶의 실제…김원일 ‘마당 깊은 집’](/data/fckeditor/new/image/2021/09/18/302351631952812731.jpg)

![[인터뷰] ‘마당 깊은 집’ 김원일 작가 “솔직하고 진실하게 써야”](/data/news/2021/09/19/20210919_EJR8Cy.jpg)

![[비평] 발열 없이 아팠던 전염병 시국 속 여성들 - 최은미 ‘여기 우리 마주’](/data/news/2021/09/12/20210912_mAGbb0.jpg)

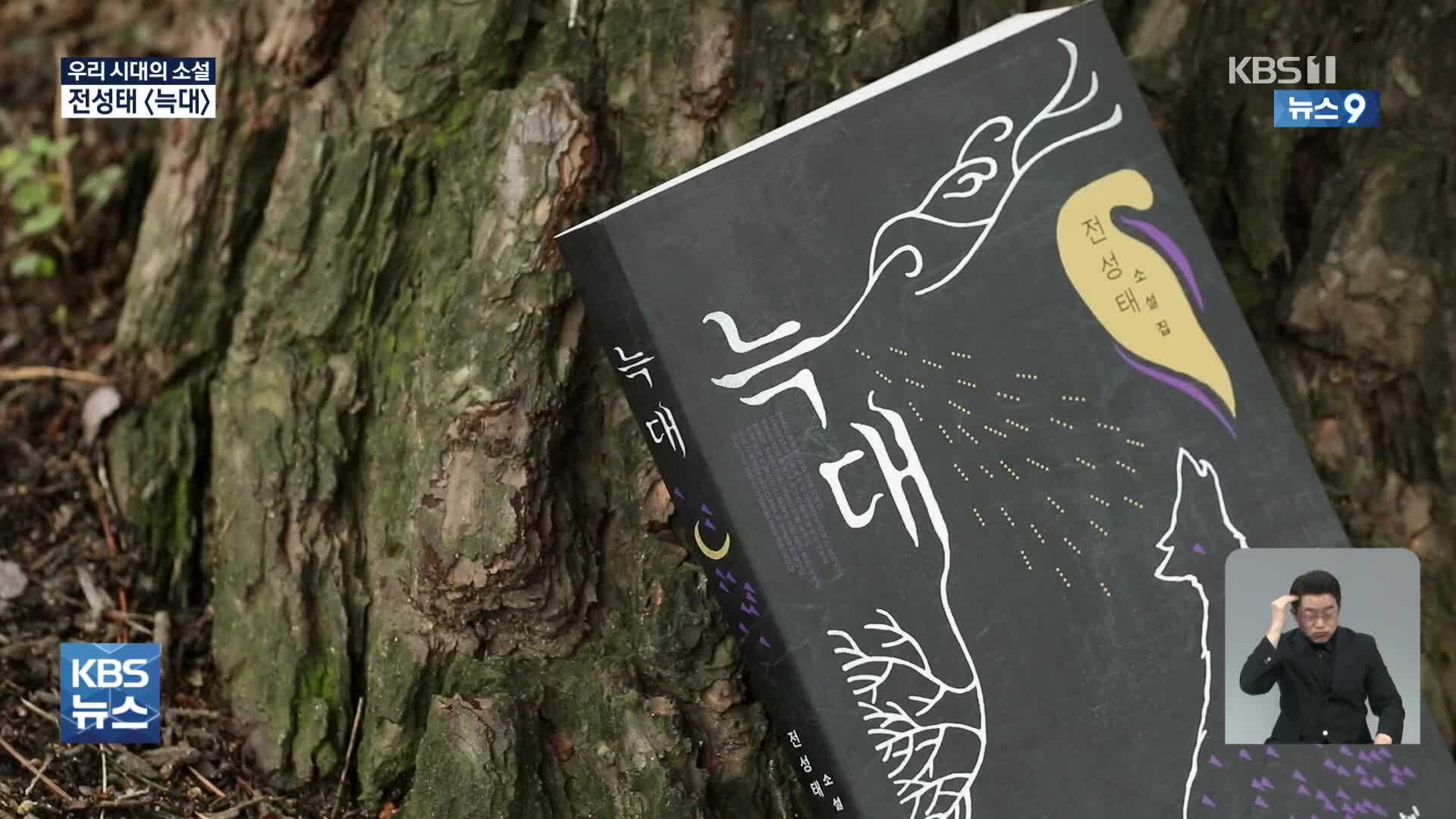

![[비평] 우리가 넘지 못한 경계들…전성태 소설집 ‘늑대’](/data/news/2021/09/05/20210905_kQweQr.jpg)

![[인터뷰] ‘늑대’ 전성태 소설가 “작가의 책상은 ‘세계의 고통’ 나누는 공간”](/data/news/2021/09/05/20210905_W9VuBg.jpg)

![[비평] 해학과 재치에 담긴 통렬한 아이러니…김애란 ‘달려라, 아비’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/27/302351630040613348.png)

![[인터뷰] ‘달려라, 아비’ 김애란 작가 “엉뚱한 상상과 농담으로 만든 인물의 품위”](/data/news/2021/08/29/20210829_NQGyX6.jpg)

![[비평] 한 판 굿으로 풀어낸 반도의 서사 - 황석영 ‘손님’](/data/news/2021/08/22/20210822_3vt6uR.jpg)

![[인터뷰] 시대의 이야기꾼 황석영 “내 장르는 민담 리얼리즘”](/data/news/2021/08/22/20210822_WmGODD.jpg)

![[비평] 싱글 라이프, 싱글 레이디 - 공지영 ‘무소의 뿔처럼 혼자서 가라’](/data/news/2021/08/15/20210815_fMWP5v.jpg)

![[인터뷰] 공지영이 여성들에 보내는 응원 “스스로 행복해질 준비해야”](/data/news/2021/08/15/20210815_44nKi7.jpg)

![[비평] 타자와의 만남, 그 윤리적 전환의 발단 - 김연수의 ‘다시 한 달을 가서 설산을 넘으면’](/data/fckeditor/new/image/2021/08/06/299931628222931076.png)

![[인터뷰] ‘다시 한 달을…’ 김연수 작가 “소설은 타인에게 한 발 더 다가서려는 노력”](/data/news/2021/08/08/20210808_6OvxMD.jpg)

![[비평] 너무나 현재적인 도시의 악몽 - 편혜영의 ‘아오이 가든’](/data/news/2021/08/01/20210801_bolHRo.jpg)

![[인터뷰] ‘아오이가든’ 편혜영 “소설은 내가 세상을 이해하는 방식”](/data/news/2021/08/01/20210801_NDkRpt.jpg)

![[비평] 외면하지 않을 용기…김숨 ‘한 명’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/23/302351627009378791.png)

![[인터뷰] ‘한 명’ 김숨 “고운 옷 입혀드리고 싶어, 검열에 검열을 거듭했던 소설”](/data/news/2021/07/25/20210725_sNSkAF.jpg)

![[비평] 낭만주의와 열정의 종식 - 은희경 ‘새의 선물’](/data/news/2021/07/18/20210718_B6HJzO.jpg)

![[인터뷰] ‘새의 선물’ 은희경 “시대의 허세, 아이의 목소리로 비판하고 싶었다”](/data/news/2021/07/18/20210718_r47et4.jpg)

![[비평] 살아 있는 개인으로서 한국인을 그리다 - 김승옥 ‘무진기행’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/09/299941625814685806.jpg)

![[비평] “최악의 조건, 최상의 희망” - 방현석 ‘새벽출정’](/data/fckeditor/new/image/2021/07/02/302351625131476201.png)

![[인터뷰] 노동소설이 ‘아름다움’에 관한 이야기인 이유](/data/news/2021/07/04/20210704_2CYAzc.jpg)

![[비평] 순정한 분노로 지켜내는 아날로그의 세계 - 김금희 ‘경애의 마음’](/data/fckeditor/new/image/2021/06/25/299941624587739640.jpg)

![[인터뷰] 소설가 김금희에게 물었다, 왜 ‘루저’ 입니까?](/data/news/2021/06/27/20210627_MqiXMe.jpg)

![[비평] 은어와 함께 여행하는 방법 - 윤대녕 ‘은어낚시통신’](/data/news/2021/06/20/20210620_Rdo2Ko.jpg)

![[인터뷰] ‘은어낚시통신’ 윤대녕 작가 “혼신의 힘을 다해서 씁니다”](/data/news/2021/06/20/20210620_XGnmj4.jpg)

![[비평] 부조리한 권력 현상과 소시민적 충동 - 이문열 ‘우리들의 일그러진 영웅’](/data/news/2021/06/13/20210613_CJvimv.jpg)

![[인터뷰] 여리고 완고한 보수주의자 이문열, 그의 가장 솔직한 인터뷰](/data/news/2021/06/13/20210613_lgecNn.jpg)

![[비평] 복합 감정의 성장통 - 오정희 ‘중국인 거리’ 다시 읽기](/data/fckeditor/new/image/2021/06/03/299941622700530820.jpg)

![[인터뷰] 소설 인생 50년 오정희 “쓰는 일은 매혹과 목마름”](/data/fckeditor/vod/2021/06/03/167791622713728207.png)

![[비평] “넌 정말 돌아오겠는가”…임철우의 ‘봄날’이 새긴 5·18](/data/fckeditor/new/image/2021/05/28/302351622179904906.png)

![[인터뷰] 임철우 작가가 기다린 광주의 ‘봄날’](/data/fckeditor/vod/2021/05/28/167791622194385137.png)

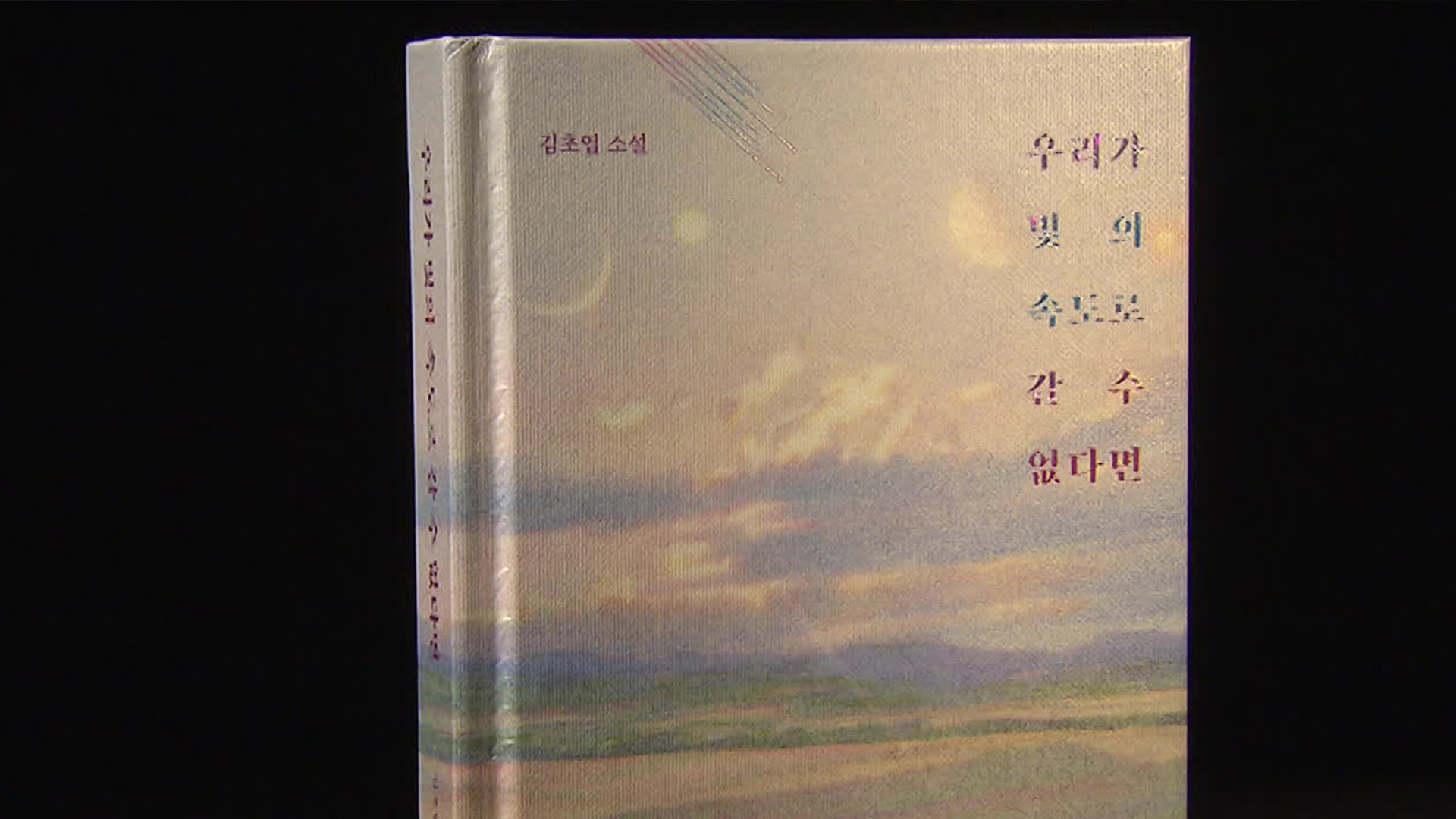

![[비평] 김초엽 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’ - 박인성 문학평론가](/data/news/2021/05/23/20210523_a7P5GP.jpg)

![[인터뷰] 김초엽 작가가 말하는 ‘SF의 매력’](/data/news/2021/05/23/20210523_PfcYA4.jpg)

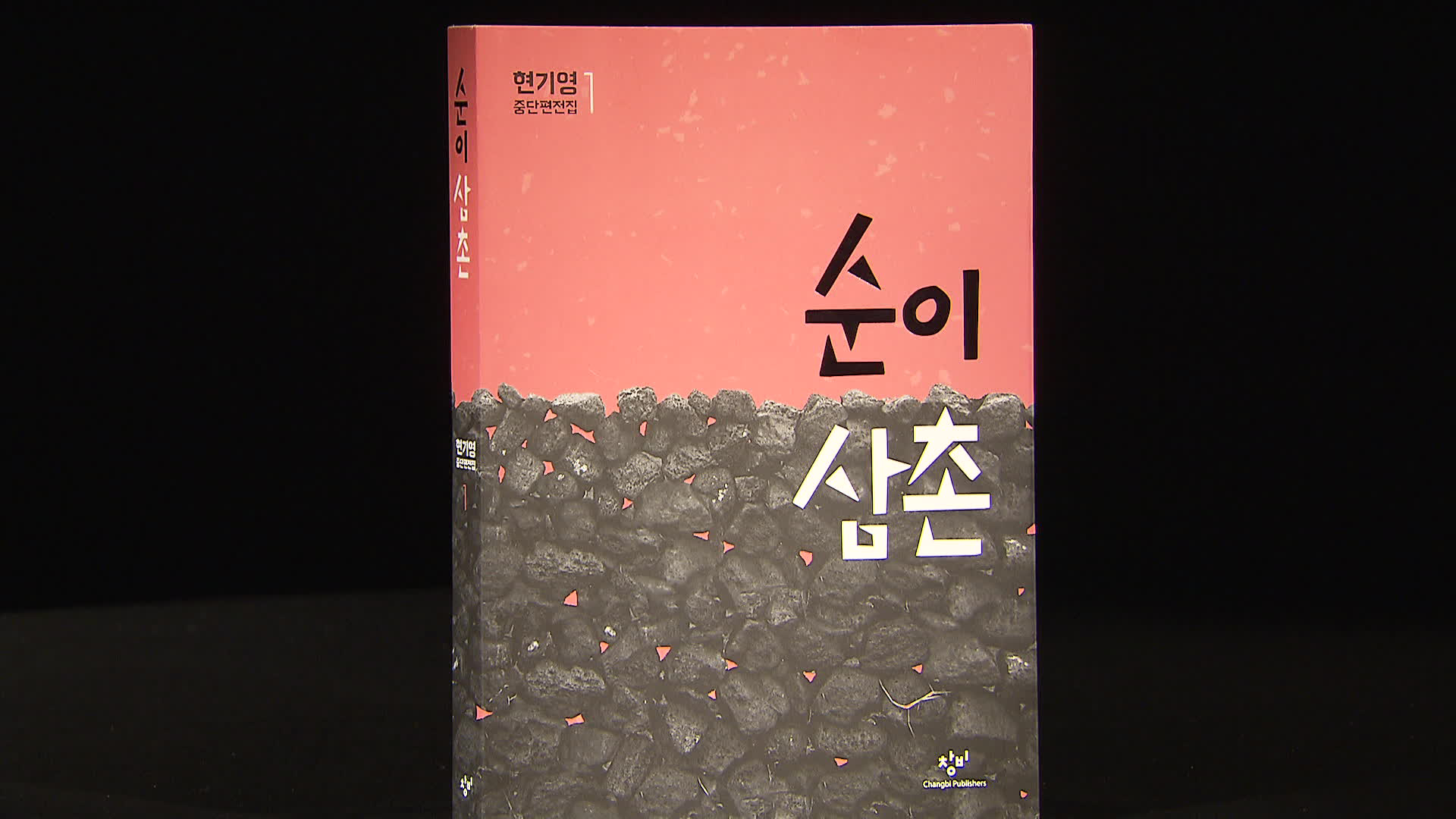

![[비평] 현기영의 ‘순이 삼촌’ - 홍기돈 문학평론가](/data/news/2021/05/16/20210516_7aD7ze.jpg)

![[인터뷰] 소설가 현기영이 말하는 ‘순이 삼촌’](/data/news/2021/05/16/20210516_SdGRdj.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.