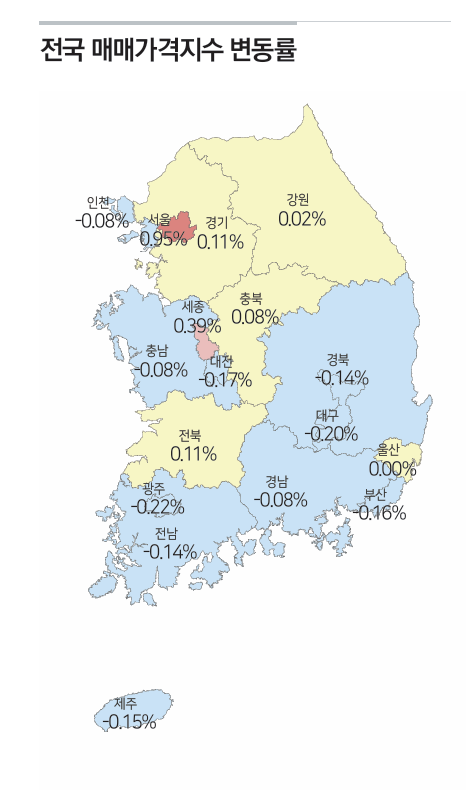

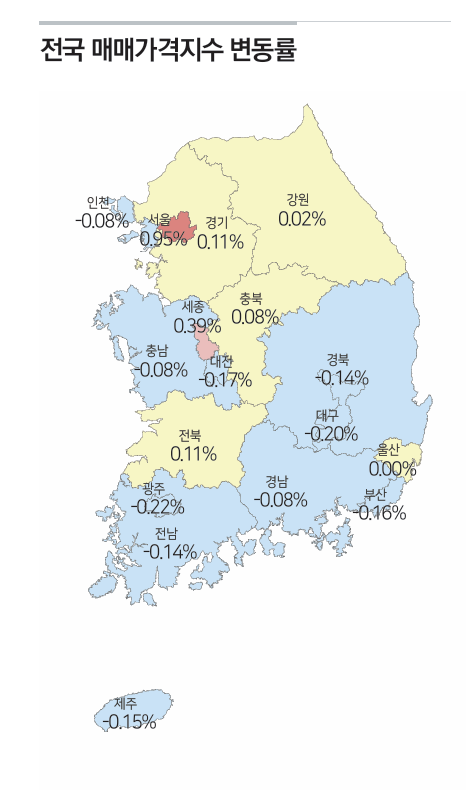

지난달, 서울 집값은 전월 대비 0.95% 올랐습니다. 2018년 9월 이후 최대 최대 상승 폭입니다.

지방 집값은 0.09% 내렸습니다. 서울 집값이 '불장'인 반면, 지방 집값은 '찬밥'입니다. 미분양만 쌓이고 있습니다.

자료: 한국부동산원

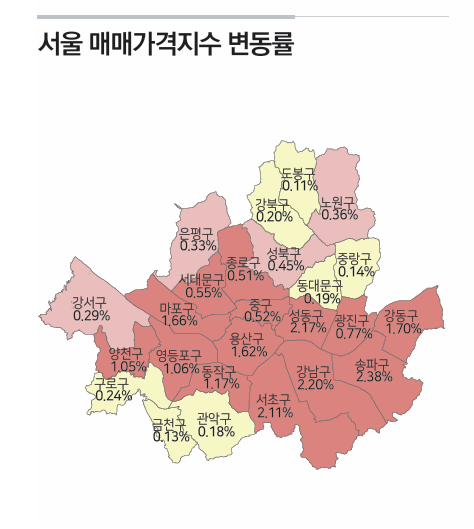

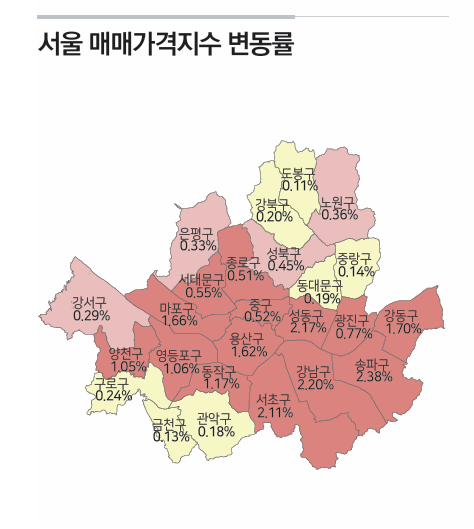

자료: 한국부동산원서울이라고 다 같은 서울이 아닙니다.

강남구(2.20%), 송파구(2.38%), 서초구(2.11%) 이른바 '강남 3구'와 성동구(2.17%), 강동구(1.70%), 마포구(1.66%) 등 한강 라인이 많이 올랐습니다.

서울·강남·고가 아파트, 속칭 '똘똘한 한 채'가 집값 상승을 견인하고 있다는 얘기입니다.

자료: 한국부동산원

자료: 한국부동산원■ 세금이 키운 '똘똘한 한 채'

이쯤 되면 '똘똘한 한 채'는 하나의 사회적 현상 수준입니다.

이 현상은 어디서 비롯된 걸까요. 이유가 한둘은 아니겠지만, 전문가들은 세금이 큰 몫을 했다고 지목합니다.

잠깐, 가상의 세금 실험을 해보겠습니다.

| A는 서울에 12억 원짜리 땅이 한 필지 있습니다. B는 서울이 아닌 수도권에 6억 원짜리 땅 두 필지가 있습니다. 둘 다 처음 샀을 때보다 가격이 2배로 올랐습니다. A 보유 토지: 6억 원→12억 원 B 보유 토지: 3억 원→6억 원, 3억 원→6억 원 A, B가 땅을 팔면, 차익은 모두 6억 원으로 같습니다. |

A와 B, 둘 중 누가 더 세금을 많이 낼까요?

정답은 '같다' 입니다. 땅을 여러 필지 가졌다고 해서 '다토지자'에 대한 중과세 규정은 없기 때문입니다. (단, 비사업용 토지이거나 택지개발 등의 개발행위가 진행 중인 토지라면 중과세될 수는 있습니다.)

소득 있는 곳에 세금 있고, 같은 소득엔 같은 세금이 붙는다는 과세의 대원칙에도 부합합니다.

여기서, 단어만 하나 바꿔보겠습니다. '땅' 대신 '집'입니다.

| A는 서울에 12억 원짜리 집이 한 채 있습니다. B는 서울이 아닌 수도권에 6억 원짜리 집 두 채가 있습니다. 둘 다 처음 샀을 때보다 가격이 2배로 올랐습니다. A 보유 주택: 6억 원→12억 원 B 보유 주택: 3억 원→6억 원, 3억 원→6억 원 A, B가 집을 팔면, 차익은 모두 6억 원으로 같습니다. |

이번에도 A와 B, 두 사람의 세금은 같을까요?

눈치채셨듯이 정답은 '다르다' 입니다.

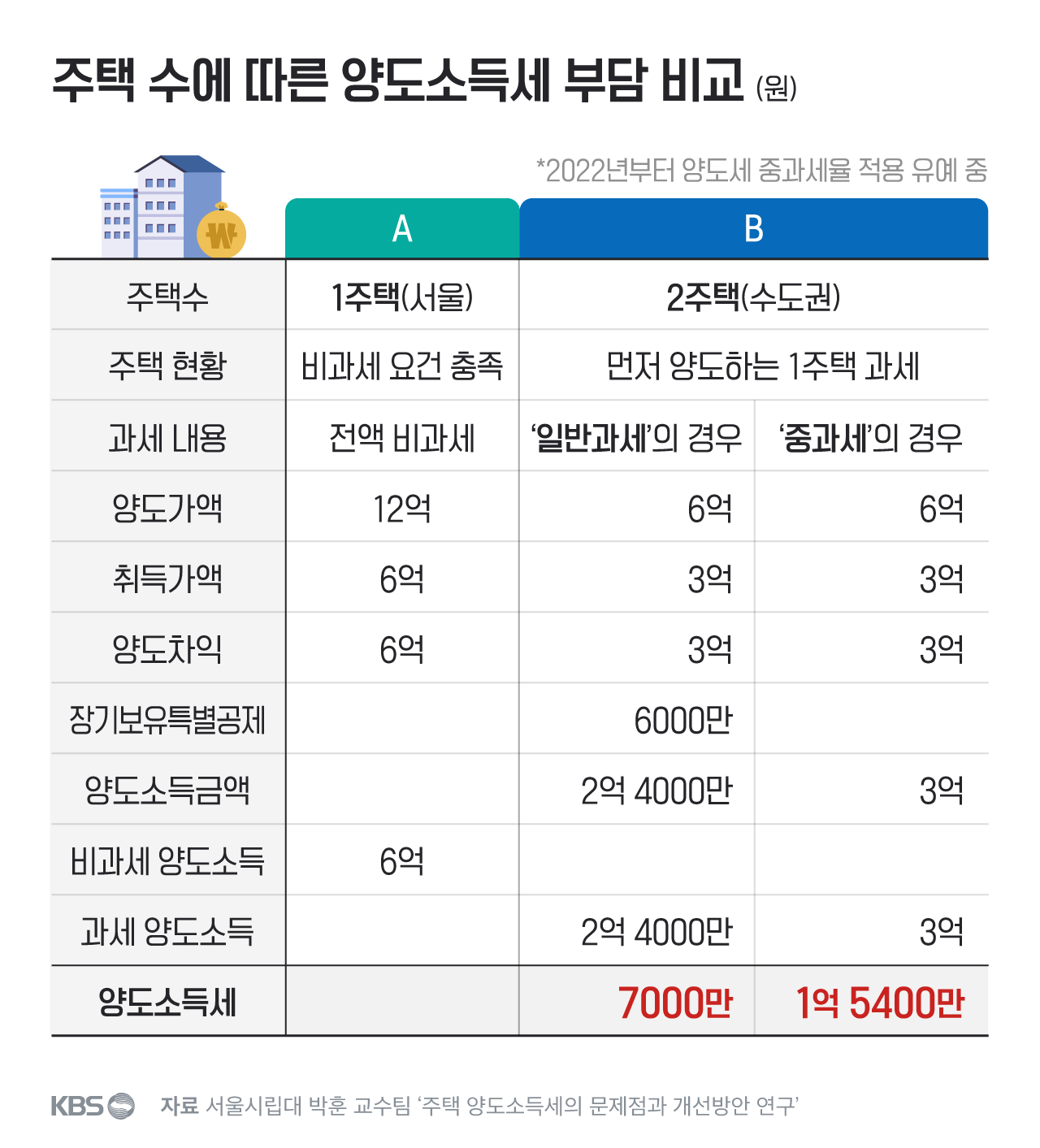

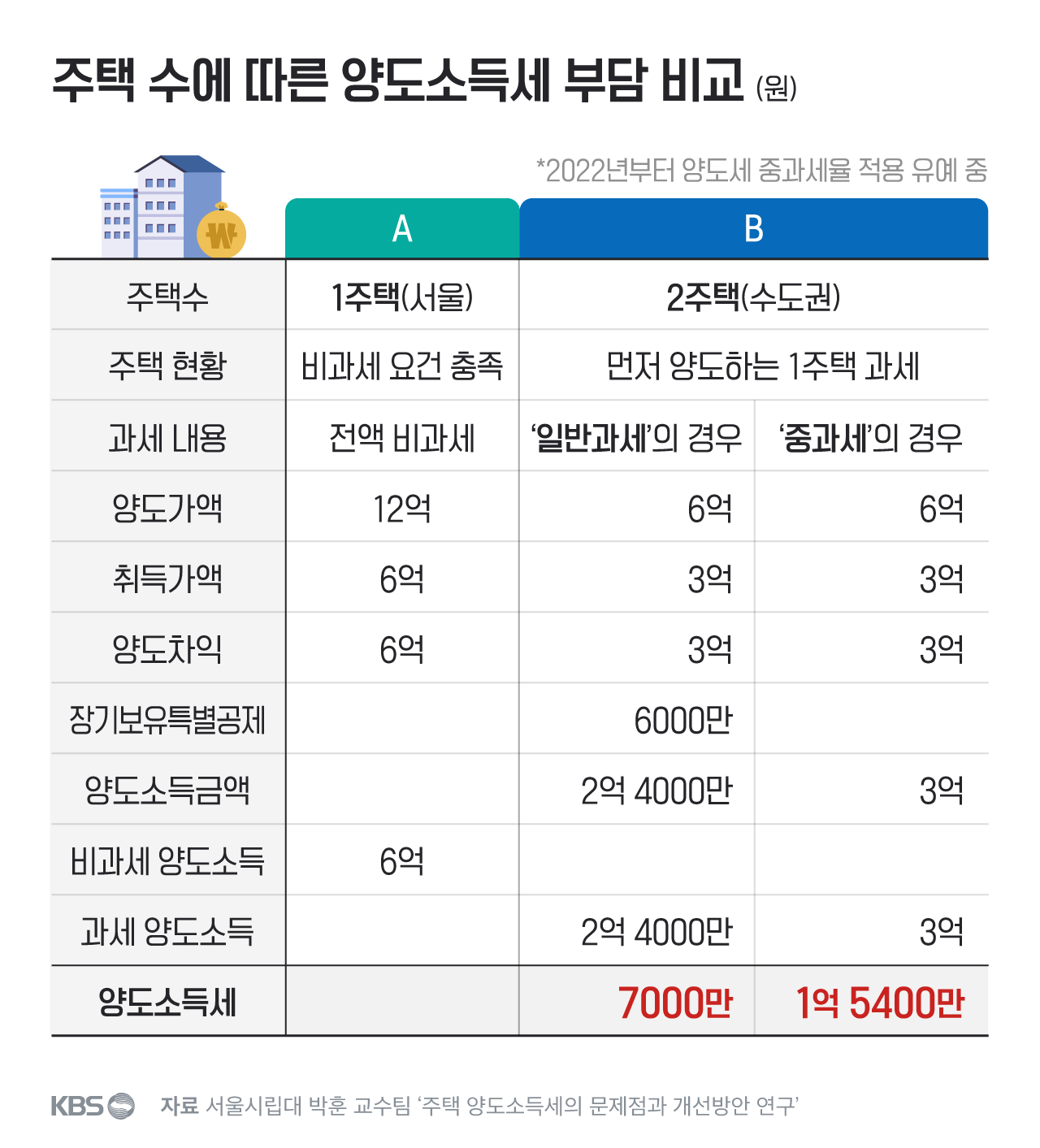

A는 1주택자로 비과세 요건을 충족해 양도소득세를 내지 않습니다.

B는 아파트 두 채 중 한 채를 먼저 팔 때 7천만 원의 양도소득세를 내야 합니다. '다주택자'이기 때문입니다.

'다토지자'와 '다주택자'를 달리 취급하는 세법이 있다면, 같은 돈이라면 고가 주택 한 채, 즉 '똘똘한 한 채'가 현명한 절세 비법일 수밖에 없습니다.

이 사례는 서울시립대 세무학과 박훈 교수팀이 제시한 사례입니다.

박 교수팀은 국회 국회예산정책처에 제출한 '주택 양도소득세의 문제점과 개선 방안' 보고서에서 "현행 세제는 수도권 소재 1주택을 보유한 자를 지방 소재 2주택을 보유한 자보다 우대하는 결과를 초래한다"고 밝혔습니다.

보고서는 "1가구 1주택 비과세 또는 중과세 제도가 헌법 정신에 부합된다고 하더라도 이 제도들로 인해 수평적 공평 또는 수직적 공평이 침해되는 현상이 발생"하고 있다고 지적했습니다.

내가 거주하기 위한 집 한 채를 가진 사람에게 과도한 세금을 물리지 않게 한다는 원칙에는 동의한다고 해도, 중소형 2주택을 보유한 사람이 고가의 1주택을 가진 사람보다 과중한 세금 부담을 지는 건 조세 형평성에 어긋난다는 얘기입니다.

다주택자 중과세의 영향은 '똘똘한 한 채'에 그치지 않습니다. 집을 안 팔고 더 보유하도록 유도하기도 합니다.

집을 팔아봐야 세금만 더 내니, 팔기보다는 보유·증여를 선호하게 하고, 이는 다시 집값 상승으로 이어질 수 있다는 지적입니다.

시세 차익을 올린 게 분명한데도 1주택이라는 이유로 양도세를 안 내고 집을 갈아타는 경우 역시 조세 형평성에 안 맞는다고 지적했습니다.

연구 책임자 박훈 교수는 "현재는 1세대 1주택·12억 원 이하면 여러 번 사고팔아 소득을 올려도 과세가 안 되는데, 이런 혜택을 평생에 한 번, 일정 금액까지로 해서 과도한 비과세를 주지 않는 게 맞다"고 설명했습니다.

■ "양도 차익 따라 세금 매겨야"

연구팀은 보고서에서 단순히 주택 수에 따라 세금 부담에 차이를 둬선 안 된다고 강조했습니다.

다주택자 중과세 제도는 유지하더라도, 중과세율의 수준과 적용 조건을 현실화하자고 제안했습니다.

어떻게?

주택 수가 아닌 양도차익 또는 자산 총액에 따른 세율을 높여 보자는 겁니다.

양도차익에 따라 세금을 매기게 되면 앞서 제시한 사례에서 A와 B는 집을 모두 팔았을 때 낸 세금이 같게 됩니다.

해외 주요국들은 다주택자에 세금을 어떻게 물리고 있을까요?

미국, 독일, 일본, 프랑스 등은 보유 주택 수와 무관하게 실거주 요건이 충족되면 세금을 안 매기거나 일정 부분 공제해 줍니다.

영국은 주거용 주택을 팔 때 단일한 세율을 적용합니다. 다주택자 중과세 개념이 없습니다.

■ 세제 정책만으로는 '부족'

박훈 교수는 "다만, 이런 제안은 공평 과세의 측면에서 제시하는 것"이라고 선을 그었습니다.

부동산 가격 안정을 위해선 세제 정책뿐 아니라 주택 공급, 수요와 관련한 정책이 같이 가야 한다고 강조했습니다.

보고서는 "정부가 부동산 급등기인 2017~2022년 사이 10여 차례 부동산 세제 대책을 마련하며 세법을 개정했지만, 정책 의도와 달리 세제 강화는 주택 가격 상승 및 주택거래 위축 결과를 초래했다"고 꼬집었습니다.

우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "1주택 비과세가 지금은 너무 과도한 측면이 있다"며 "똘똘한 한 채 현상으로 인해 고가 주택이 많이 비싸져 있는 상태에서는 이런 지적은 상당히 타당하다"고 짚었습니다.

그러면서 "당장 집값 잡는 데는 큰 의미가 없지만 지금 발생한 똘똘한 한 채 현상으로 인한 양극화 문제 해소하는 데는 상당히 유의미한 부분이 있다"며 "정치권에서도 논의가 필요하다"고 말했습니다.

윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "과거에는 서울에 집이 있어도 지방에 별장을 사는 경우도 많았다"며 다주택자 중과세가 어느 정도 해소되면 이런 수요가 살아날 수도 있다고 예상했습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 같은 6억인데 세금은 왜…‘똘똘한 한 채’의 기원

-

- 입력 2025-07-20 06:00:14

지난달, 서울 집값은 전월 대비 0.95% 올랐습니다. 2018년 9월 이후 최대 최대 상승 폭입니다.

지방 집값은 0.09% 내렸습니다. 서울 집값이 '불장'인 반면, 지방 집값은 '찬밥'입니다. 미분양만 쌓이고 있습니다.

서울이라고 다 같은 서울이 아닙니다.

강남구(2.20%), 송파구(2.38%), 서초구(2.11%) 이른바 '강남 3구'와 성동구(2.17%), 강동구(1.70%), 마포구(1.66%) 등 한강 라인이 많이 올랐습니다.

서울·강남·고가 아파트, 속칭 '똘똘한 한 채'가 집값 상승을 견인하고 있다는 얘기입니다.

■ 세금이 키운 '똘똘한 한 채'

이쯤 되면 '똘똘한 한 채'는 하나의 사회적 현상 수준입니다.

이 현상은 어디서 비롯된 걸까요. 이유가 한둘은 아니겠지만, 전문가들은 세금이 큰 몫을 했다고 지목합니다.

잠깐, 가상의 세금 실험을 해보겠습니다.

| A는 서울에 12억 원짜리 땅이 한 필지 있습니다. B는 서울이 아닌 수도권에 6억 원짜리 땅 두 필지가 있습니다. 둘 다 처음 샀을 때보다 가격이 2배로 올랐습니다. A 보유 토지: 6억 원→12억 원 B 보유 토지: 3억 원→6억 원, 3억 원→6억 원 A, B가 땅을 팔면, 차익은 모두 6억 원으로 같습니다. |

A와 B, 둘 중 누가 더 세금을 많이 낼까요?

정답은 '같다' 입니다. 땅을 여러 필지 가졌다고 해서 '다토지자'에 대한 중과세 규정은 없기 때문입니다. (단, 비사업용 토지이거나 택지개발 등의 개발행위가 진행 중인 토지라면 중과세될 수는 있습니다.)

소득 있는 곳에 세금 있고, 같은 소득엔 같은 세금이 붙는다는 과세의 대원칙에도 부합합니다.

여기서, 단어만 하나 바꿔보겠습니다. '땅' 대신 '집'입니다.

| A는 서울에 12억 원짜리 집이 한 채 있습니다. B는 서울이 아닌 수도권에 6억 원짜리 집 두 채가 있습니다. 둘 다 처음 샀을 때보다 가격이 2배로 올랐습니다. A 보유 주택: 6억 원→12억 원 B 보유 주택: 3억 원→6억 원, 3억 원→6억 원 A, B가 집을 팔면, 차익은 모두 6억 원으로 같습니다. |

이번에도 A와 B, 두 사람의 세금은 같을까요?

눈치채셨듯이 정답은 '다르다' 입니다.

A는 1주택자로 비과세 요건을 충족해 양도소득세를 내지 않습니다.

B는 아파트 두 채 중 한 채를 먼저 팔 때 7천만 원의 양도소득세를 내야 합니다. '다주택자'이기 때문입니다.

'다토지자'와 '다주택자'를 달리 취급하는 세법이 있다면, 같은 돈이라면 고가 주택 한 채, 즉 '똘똘한 한 채'가 현명한 절세 비법일 수밖에 없습니다.

이 사례는 서울시립대 세무학과 박훈 교수팀이 제시한 사례입니다.

박 교수팀은 국회 국회예산정책처에 제출한 '주택 양도소득세의 문제점과 개선 방안' 보고서에서 "현행 세제는 수도권 소재 1주택을 보유한 자를 지방 소재 2주택을 보유한 자보다 우대하는 결과를 초래한다"고 밝혔습니다.

보고서는 "1가구 1주택 비과세 또는 중과세 제도가 헌법 정신에 부합된다고 하더라도 이 제도들로 인해 수평적 공평 또는 수직적 공평이 침해되는 현상이 발생"하고 있다고 지적했습니다.

내가 거주하기 위한 집 한 채를 가진 사람에게 과도한 세금을 물리지 않게 한다는 원칙에는 동의한다고 해도, 중소형 2주택을 보유한 사람이 고가의 1주택을 가진 사람보다 과중한 세금 부담을 지는 건 조세 형평성에 어긋난다는 얘기입니다.

다주택자 중과세의 영향은 '똘똘한 한 채'에 그치지 않습니다. 집을 안 팔고 더 보유하도록 유도하기도 합니다.

집을 팔아봐야 세금만 더 내니, 팔기보다는 보유·증여를 선호하게 하고, 이는 다시 집값 상승으로 이어질 수 있다는 지적입니다.

시세 차익을 올린 게 분명한데도 1주택이라는 이유로 양도세를 안 내고 집을 갈아타는 경우 역시 조세 형평성에 안 맞는다고 지적했습니다.

연구 책임자 박훈 교수는 "현재는 1세대 1주택·12억 원 이하면 여러 번 사고팔아 소득을 올려도 과세가 안 되는데, 이런 혜택을 평생에 한 번, 일정 금액까지로 해서 과도한 비과세를 주지 않는 게 맞다"고 설명했습니다.

■ "양도 차익 따라 세금 매겨야"

연구팀은 보고서에서 단순히 주택 수에 따라 세금 부담에 차이를 둬선 안 된다고 강조했습니다.

다주택자 중과세 제도는 유지하더라도, 중과세율의 수준과 적용 조건을 현실화하자고 제안했습니다.

어떻게?

주택 수가 아닌 양도차익 또는 자산 총액에 따른 세율을 높여 보자는 겁니다.

양도차익에 따라 세금을 매기게 되면 앞서 제시한 사례에서 A와 B는 집을 모두 팔았을 때 낸 세금이 같게 됩니다.

해외 주요국들은 다주택자에 세금을 어떻게 물리고 있을까요?

미국, 독일, 일본, 프랑스 등은 보유 주택 수와 무관하게 실거주 요건이 충족되면 세금을 안 매기거나 일정 부분 공제해 줍니다.

영국은 주거용 주택을 팔 때 단일한 세율을 적용합니다. 다주택자 중과세 개념이 없습니다.

■ 세제 정책만으로는 '부족'

박훈 교수는 "다만, 이런 제안은 공평 과세의 측면에서 제시하는 것"이라고 선을 그었습니다.

부동산 가격 안정을 위해선 세제 정책뿐 아니라 주택 공급, 수요와 관련한 정책이 같이 가야 한다고 강조했습니다.

보고서는 "정부가 부동산 급등기인 2017~2022년 사이 10여 차례 부동산 세제 대책을 마련하며 세법을 개정했지만, 정책 의도와 달리 세제 강화는 주택 가격 상승 및 주택거래 위축 결과를 초래했다"고 꼬집었습니다.

우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "1주택 비과세가 지금은 너무 과도한 측면이 있다"며 "똘똘한 한 채 현상으로 인해 고가 주택이 많이 비싸져 있는 상태에서는 이런 지적은 상당히 타당하다"고 짚었습니다.

그러면서 "당장 집값 잡는 데는 큰 의미가 없지만 지금 발생한 똘똘한 한 채 현상으로 인한 양극화 문제 해소하는 데는 상당히 유의미한 부분이 있다"며 "정치권에서도 논의가 필요하다"고 말했습니다.

윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "과거에는 서울에 집이 있어도 지방에 별장을 사는 경우도 많았다"며 다주택자 중과세가 어느 정도 해소되면 이런 수요가 살아날 수도 있다고 예상했습니다.

-

-

김진화 기자 evolution@kbs.co.kr

김진화 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.